閃電擊穿對應閃電發展過程中電荷快速轉移或中和過程👍🏽,高能閃電擊穿意味著更大的能量釋放,往往具有更大的破壞性和致災性。

先前有研究發現,海洋上的高能閃電擊穿事件相比陸地更多。其中歐洲以西的北大西洋,冬季地中海是海洋上高能閃電擊穿事件頻次較高的區域;而陸地上,南美安第斯山脈是高能閃電擊穿事件的高發區(Holzworth et al., 2019)👣。此外,Lyu et al. (2021)在美國的研究發現有一類只發生在美國西部高海拔山地區域的強擊穿放電🔔📐,它們對應的峰值電流大於150kA。從本研究成果回溯,這些結論可能正是陸地高能閃電擊穿事件與高海拔地形關系的表現,但是👱🏼♂️,這一點在先前研究中並沒有被揭示🚻。

近日,我系張義軍教授、中國氣象科學院鄭棟研究員團隊利用World Wide Lightning Location Network (WWLLN)和Lightning Image Sensor (LIS)兩種不同模式觀測系統的閃電探測數據🍐,在全球確立統一探測效率標準,選擇全球WWLLN stroke和LIS event能量位於前10%、2%的樣本作為高能閃電擊穿事件,排除海洋地區樣本,分析了全球陸地高能閃電擊穿事件的占比以及不同能量閾值條件下閃電擊穿平均能量的分布🏄♀️。該分析方法不同於Holzworth et al.(2019)基於WWLLN高能擊穿事件頻次的分析(它們選擇了106 J閾值,僅占總樣本數的0.004%),把高能閃電擊穿事件占比和平均能量作為研究對象🌻,排除全球不同地區巨大氣候差異對頻次統計造成的影響🙎♀️。

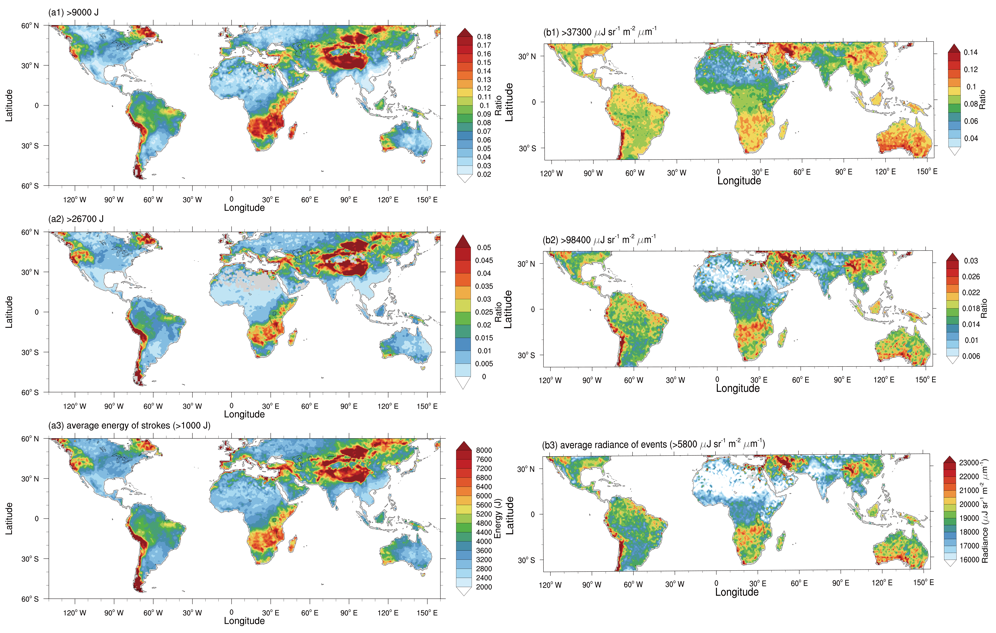

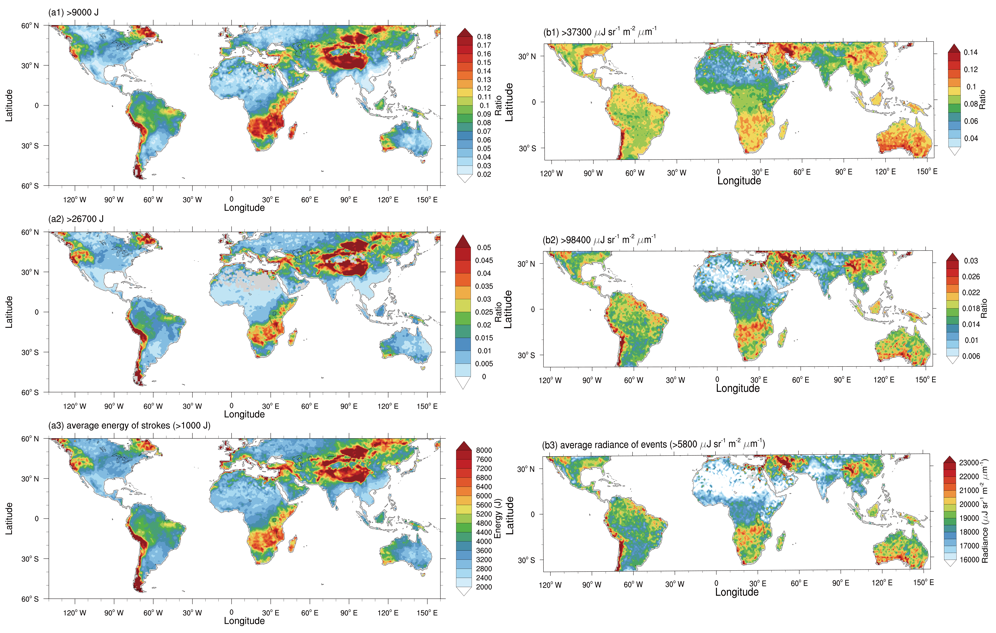

該研究發現💢,高能閃電擊穿事件占比的大值區域和平均閃電擊穿能量的高值區域與全球陸地高海拔地形具有非常好的對應(如圖1)🧜🏼♂️。這些高海拔地形包括青藏高原📓、蒙古高原及其東北部的高地、伊朗高原和安納托利亞高原🚴♀️、南非高原-東非高原-埃塞俄比亞高原地帶🍹、北美西部的山區以及安第斯山脈。此外,研究還發現🛬,全球陸地上隨著海拔的升高👵🏽,高能量閃電擊穿事件的比例以及閃電擊穿事件平均能量均呈現上升趨勢。WWLLN stoke數據和LIS event數據都支持上述結論🕺🏿,由於WWLLN數據可能更多與地閃活動相關,而LIS對雲上部的閃電更為敏感,兩種觀測模式不同、閃電主導類型存在差異的數據集支持相同的結論🎖,更進一步支撐了研究結果的可靠性🌗。與此同時,WWLLN stroke展現的結果與高海拔地形的對應關系更好,意味著高海拔地區與發生在雷暴下方或較低高度上的高能閃電擊穿事件之間存在更為顯著的關聯⏺。

上述現象可能與高海拔地形提供的環境條件和雷暴特征有關。高海拔地區與其上相對較弱的雷暴對流相結合,可能導致更強的環境電場🤘、回擊通道電阻的降低以及更大範圍的電荷區。上述因素能夠引起具有更大電荷轉移和峰值電流的閃電擊穿事件,並產生更高的能量。這些假設將在後續研究中進一步檢驗。

文章發表於《Geophysical Research Letters》,鄭棟研究員和張義軍教授為通訊作者,碩士生於欣宏為第一作者。論文評審專家之一認為🚊🐦⬛,該研究結果是新穎的👛,並且支持大氣和空間電學領域新的💋、重要的研究方向,未來迫切需要研究高海拔地區導致高能量閃電擊穿放電的機製🗓。

論文信息:Yu, X., Zheng, D., Zhang, Y., Yao, W., & Zhang, W. (2025). Higher proportion of high-energy lightning strokes in global high-altitude areas. Geophysical Research Letters, 52, e2024GL112407. https://doi.org/10.1029/2024GL112407

圖1. WWLLN stroke和LIS event相關參數的空間分布。圖a1和a2分別顯示了能量位於前10%和2%的WWLLN stroke的占比。圖a3展示了能量超過1,000 J的WWLLN閃電事件的平均能量☂️。圖b1和b2分別顯示了能量位於前10%和2%的LIS event的占比。圖b3展示了輻射亮度超過5,800 μJ sr⁻¹ m⁻² μm⁻¹的LIS event的平均輻射亮度。所有統計數據均在1° × 1°的網格上計算📀。