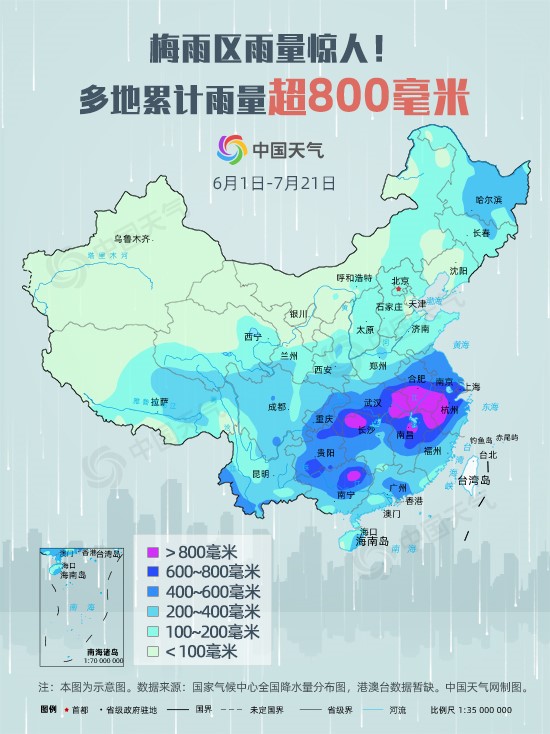

2020年夏季我國經歷了一次超強梅雨季(圖1)👸🏽,依據國家氣候中心的監測結果🚸,梅雨量達759.2毫米😔,較常年(343.4毫米)偏多1.2倍➾,超過1998年和2016年👨🏼🦲,為1961年以來歷史最多;梅雨季持續時間長達62天👵🚵🏽,較常年(40天)偏長22天,為1961年以來歷史最長。同時,共有46個市(縣)日降水量達到極端事件標準,主要分布在上海、江蘇、安徽、湖北😵💫、江西等地(圖1)🚵🏼,長江、鄱陽湖、洞庭湖、太湖、淮河水位先後超警,多地拉響洪水紅色預警。國家防汛抗旱總指揮7月12日表示🔟,截至當日中午12時,洪澇災害造成江西、安徽、湖北👝、湖南等27省區市共3789萬人次受災,141人死亡或失蹤🧘🏿,224.6萬人次緊急轉移安置🙅🏽♂️,125.8萬人次緊急生活救助🚶♂️➡️,2.8萬間房屋倒塌,農作物受災面積3532千公頃🚶,直接經濟損失822.3億元。因此,2020年梅雨季被媒體稱為“暴力梅”。到底是什麽原因導致2020年的梅雨量異常偏多呢?

圖1. 2020年夏季梅雨量和汛情,來自中國天氣網

沐鸣2周震強博士👨👧📛、張人禾院士和美國加州大學Shang-Ping Xie教授的合作研究發現,2019年秋季在南印度洋自東向西緩慢移動的海洋羅斯貝波(Rossby Wave)是2020年梅雨異常偏多的重要原因。3月8日,相關研究成果以《極端印度洋異常激發了2020年歷史性長江洪澇》(Historic Yangtze flooding of 2020 tied to extreme Indian Ocean conditions)為題在線發表於《美國科學院院刊》(PNAS)。

我國是世界上受氣象災害影響最嚴重的國家之一,氣象災害造成的經濟損失約占國民生產總值的1—3%。東亞夏季風是控製我國東部天氣氣候的主要系統🌍,“梅雨”是東亞夏季風進程中特有的雨季,發生在長江中下遊、韓國南部和日本中南部等地區,從6月中旬持續到7月中旬◀️,由於正是江南梅子的成熟期🥖,故我國稱其為“梅雨”,此時段便被稱作梅雨季節🥑。由於大氣環流系統的變異性,每年梅雨季節的開始和結束時間和梅雨量等也不盡相同,這也是長江中下遊流域旱澇的最主要原因👩🏻🦯➡️。

歷史上📒,中國長江流域的特大洪澇災害常發生在厄爾尼諾事件(El Niño)次年的夏季,如1954年、1983年🤼、1998年、2010年和2016年等(圖2)。厄爾尼諾指赤道中東太平洋海水異常增暖的現象🟠,於春夏季開始發展𓀈,冬季達到盛期,在次年春季衰減。然而,到了次年夏季,發生在遙遠的赤道中東太平洋上的厄爾尼諾衰減為比較弱的信號甚至消失👥⛳️,它又是如何影響中國夏季降水呢🪮?1996年,張人禾等首次發現,在厄爾尼諾的盛期,西北太平洋對流層低層出現異常反氣旋式大氣環流(圖2,以下簡稱西太反氣旋),為這一問題的解決提供了思路👃🏿,西太反氣旋西側的西南風異常導致向中國南方的水汽輸送顯著增強,較強的水汽輻合使得我國東南沿海和華南地區的降水顯著增加。這啟發了一系列關於西太反氣旋維持到次年夏季的研究🤯,Shang-Ping Xie等在2009年提出印度洋-西北太平洋的聯合電容器(IPOC)機製:在厄爾尼諾次年,北印度洋在西太反氣旋發展中的作用類似於電容器效應,厄爾尼諾盛期為印度洋“充電”🏗,印度洋在次年夏季“放電”,使西太反氣旋維持到夏季🤼♂️,其西側的偏南氣流能夠加強孟加拉灣和南海上空水汽的向北輸送💁🏻👧🏼,從而使得長江流域的梅雨維持時間較長👨🍼,導致長江流域夏季經常發生持續性暴雨和洪澇災害🙋🏽♂️。

圖2. (a)2020年夏季極端梅雨事件和對流層低層異常環流,(b)長江中下遊歷年梅雨量↖️🦉,(c)2019年秋季熱帶印度洋海面溫度、海面高度和對流層低層環流異常🧑🏻🦼👩🔧,(d)熱帶南印度洋8º�—12ºS海面高度和風應力旋度異常的時間演變。

厄爾尼諾衰減期西北太平洋異常反氣旋的發現✭,是亞洲季風研究的重要進展🎵,厄爾尼諾因此也成為了中國汛期降水重要的預報因子。然而這次2019/20年是一次弱的厄爾尼諾事件🐟,海溫異常只有0.5℃。相比之下,1997/98和2015/16兩次厄爾尼諾事件分別達到2.4℃和2.6℃。那麽,為什麽如此弱的厄爾尼諾年份也能出現超強梅雨季🔃?

https://doi.org/10.1073/pnas.2022255118