近日,氣候領域權威期刊《Climate Dynamics》刊發了我系吳誌偉教授團隊關於西太平洋海洋性大陸“海洋記憶性”的年代際“衰退”對亞洲-澳大利亞(亞澳)季風預測技巧影響的最新研究成果🤘🏼。

盡管近年來全球氣候模式的精度有所提升🧜🏿♂️,亞澳季風的預測仍面臨諸多挑戰。作為亞澳季風系統可預測性的關鍵來源,西太平洋海洋性大陸的“海洋記憶性”對亞澳季風變異的準確預測至關重要。然而🛫,海洋性大陸近幾十年“記憶性”的變化特征、對亞澳季風預測技巧的影響及機製🧘🏼👱🏻,尚未完全弄清。

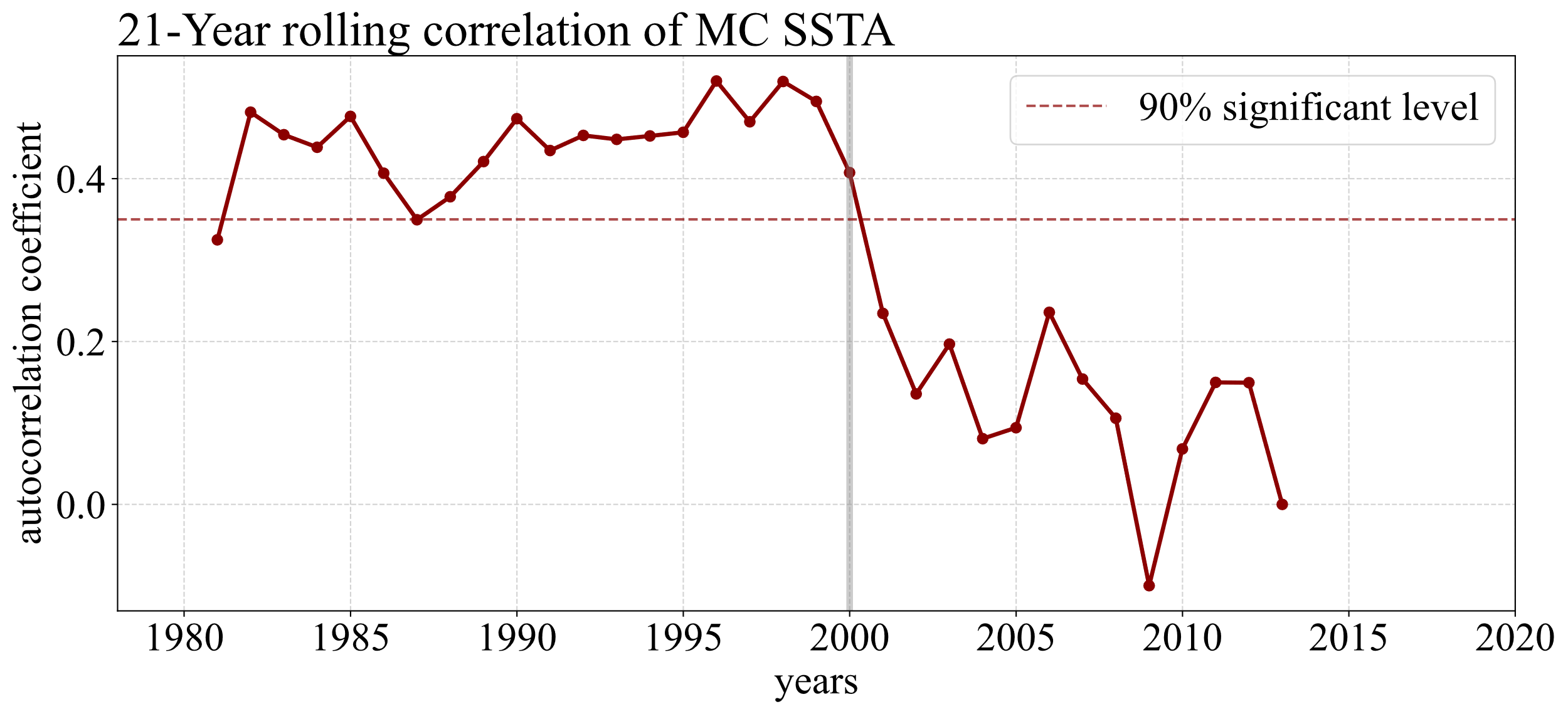

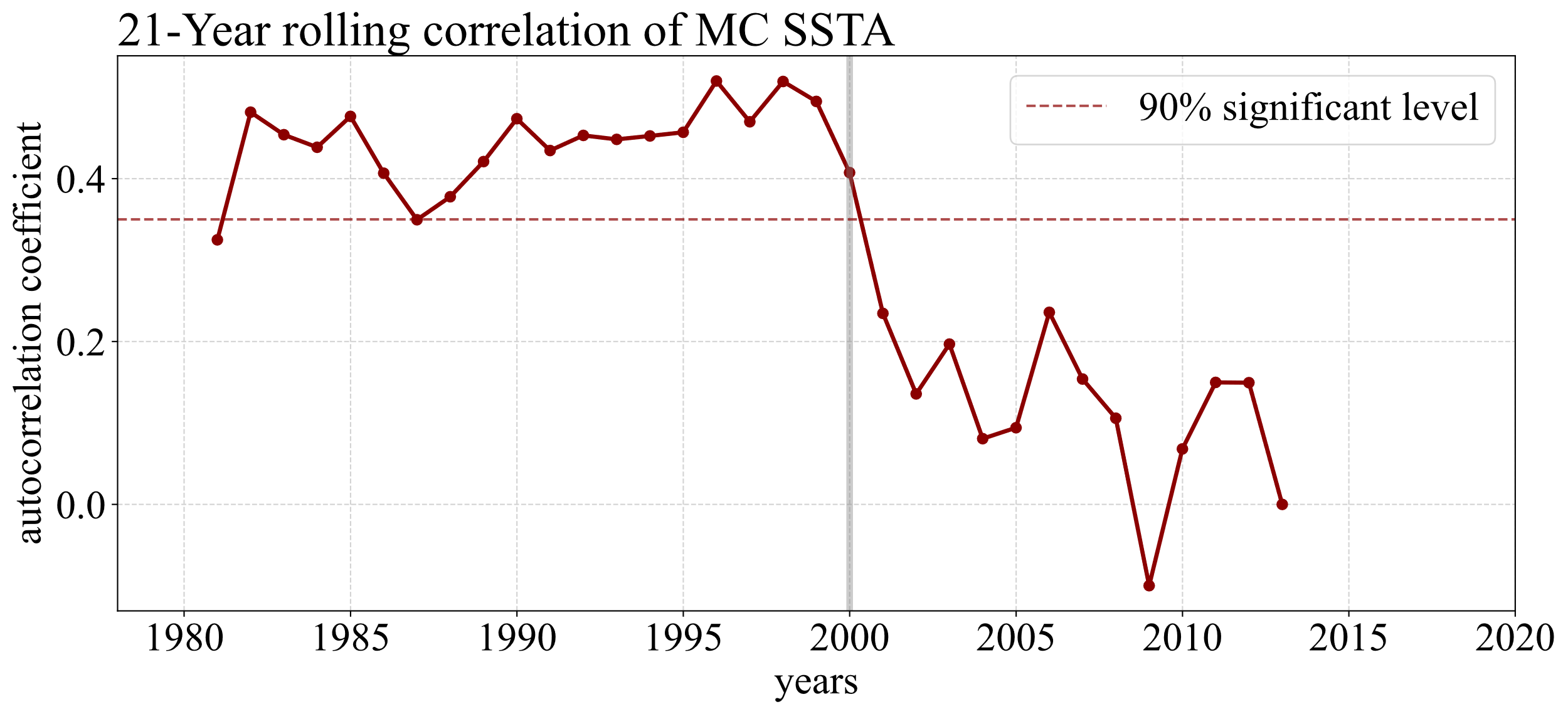

本文研究發現,在全球變暖背景下📋,西太平洋海洋性大陸地區的上層海洋層結逐漸增強👨👩👧,限製了混合層厚度的增加👨👩👧👧,導致海洋上層的熱慣性降低⭐️,使海洋性大陸的“海洋記憶”在21世紀初期顯著“衰退”(圖1)🧟♀️。海洋性大陸的這一變化對亞澳季風主模態的預測技巧產生了顯著影響🦢。在“海洋記憶性”較強時期(1982-1999年)💇🏿♀️,亞澳季風主模態的預報技巧更高(圖2);而在“海洋記憶性”衰退時期(2000-2017年)🏋🏻♂️,預報技巧則顯著降低🤞🏿。在1982-1999年期間🧑🏻✈️,海洋性大陸的“海洋記憶性”較強,同期冬季冷海溫異常能夠持續至次年夏季(圖3)🦸🏿,在ENSO衰退期間通過風-蒸發-海溫正反饋維持並增強了西北太平洋反氣旋的強度,進而增強了其與亞澳季風系統的聯系(圖4)🧎🏻♂️,有利於提高亞澳季風的預報技巧。相反,在2000-2017年期間,海洋記憶減弱,春季海洋性大陸冷海溫異常對西北太平洋反氣旋異常的獨立維持作用減弱🦸🏻,進而削弱了其與亞澳季風系統的聯系,導致氣候模式難以捕捉亞澳季風主模態的時空演變特征,預測技巧降低🧑🌾⏏️。

該研究揭示,近年來亞澳季風系統預測難度增加的一個重要原因是西太平洋海洋性大陸地區“海洋記憶性”的年代際減弱。研究進一步闡明了海洋性大陸地區海表溫度異常的跨季節持續性對亞澳季風系統預測技巧的顯著影響及其背後的物理機製。這一發現突顯了在全球變暖背景下,人類在應對亞澳季風變異及其帶來的預測挑戰時所面臨的嚴峻形勢。

該研究是國家自然科學基金“西太平洋地球系統多圈層相互作用”重大研究計劃重點支持項目“西太平洋海洋性大陸多時間尺度熱力異常及其與亞澳季風系統變異的聯系”(項目批準號:92158203)的重要研究成果🧏🏻♀️。項目負責人吳誌偉教授為論文通訊作者🏄🏽♂️,項目成員我系碩士生韓思蒙為論文第一作者。

論文信息🈶:Han, S., and Zhiwei Wu* 2024: Interdecadal Variability in Ocean Memory of the Maritime Continent and Its Effect on Asian-Australian Monsoon Prediction. Climate Dynamics, DOI: 10.1007/s00382-024-07487-6.

圖1🔁:20世紀80年代以來海洋性大陸區域海洋記憶性指數的年代際變化。紅色虛線表示90%的置信水平🤱。

圖2:海洋記憶性不同時段亞澳季風第一主模態預測技巧的差異。(a-b)1982-1999年亞澳季風第一主模態主成分時間序列與模式後報主成分序列之間的異常時間相關系數和(b-c)均方根誤差。(c-d)同(a-b),但為2000-2017年。淺灰色虛線表示95%的置信水平,深灰色虛線表示99%的置信水平。

圖3👨👨👦👦:(a) 1982-1999年和(b)2000-2017年期間🙎🏿,根據海洋性大陸海溫異常指數偏相關(去除ENSO影響)得到的 D(0)JF(1)到JJA(1) 海溫異常的季節演變🐖。白色打點區域通過95%顯著性水平。

圖4: (a)1982-1999年(b)2000-2017年亞澳季風系統年際變率的第一主模態空間格局的季節演變⚅。包括850 hPa回歸風場(矢量,單位👱🏿♂️:ms-1)和500 hPa回歸垂直速度場(陰影,單位:10-2hPa-1)🏇🏼🤹。打點區域通過95%顯置信檢驗🤸🏽,所展示風矢量通過95%置信檢驗。