雖然🤝➡️,目前大氣汙染治理已取得明顯成效,首要汙染物細粒子PM2.5濃度顯著下降。然而,氣溶膠汙染問題還沒有完全解決,短期內由於排放源下降造成的氣溶膠下降幅度還無法超越不利氣象條件造成的上升幅度。如2020年春節期間,雖然受減排和疫情影響,京津冀及周邊地區源排放量同比明顯下降,但由於受區域內不利氣象條件影響👩🏿🦳,長時間的霾汙染天氣頻發👳🏼,個別城市甚至多次出現了重度汙染♌️。因此⛩,除了製定更有效的減排政策🐔,越早地對未來霾汙染形勢進行精準的研判是當下國內環境氣象研究者迫在眉睫的任務。

近日,我系常爐予博士生、吳誌偉教授和長三角環境氣象預報預警中心許建明研究員通過評估當下常用的霾汙染指數對全國幾大主要霾區地面細顆粒物(PM2.5)質量濃度多變率特征,發現基於日均能見度和相對濕度閾值法定義的指數可以很好地表征近幾年我國地面細顆粒物(PM2.5)質量濃度的時空變化規律。基於該方法🧖🏻♂️,課題組重構了長序列的霾汙染指數,針對四川盆地霾汙染頻發季節(12月-1月)的汙染氣候成因🤵🏽,強調了盆地特殊地形(西臨青藏高原,南臨雲貴高原,北臨大巴山📶,東臨巫山)以及青藏高原的動力/熱力過程在調控和預測該季節霾汙染年際變率中起到了重要的作用。研究發現高原附近對流層低層水平方向上偏強(弱)的北(南)支繞流導致南方的水汽輸送偏差,給四川盆地帶來極少的降水以及幹燥的空氣,極不利於氣溶膠的濕沉降🧔🏽。此外,垂直方向上的異常下沉運動則利於低空出現強逆溫,可以抑製邊界層的發展,進而帶來不利的垂直擴散條件🙇🏻♀️。以上是導致該季節霾汙染在四川盆地頻繁發生的關鍵不利氣候因子。

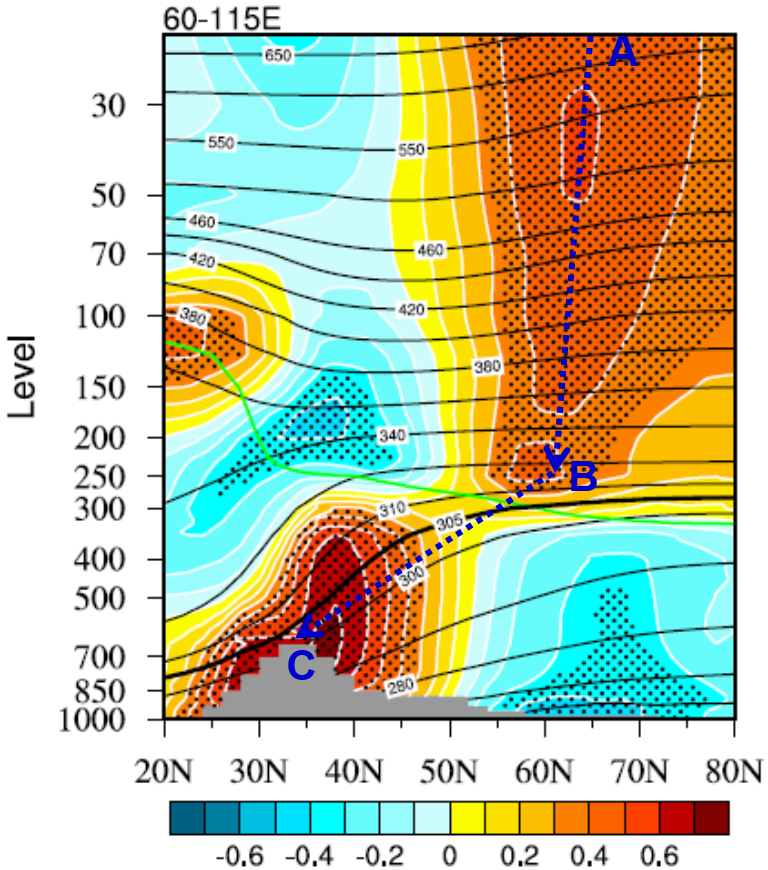

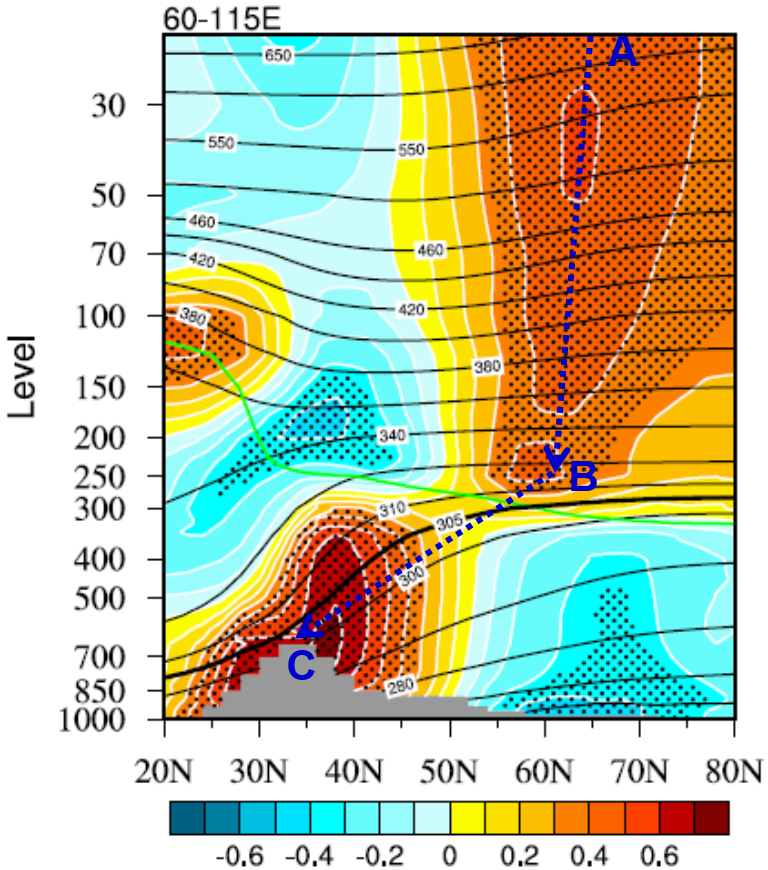

前期東北亞中高緯地區平流層中上層的顯著增溫是上述不利氣候異常信號的潛在次季節前兆大氣信號。 該信號可能通過兩條路徑,在1-2個月內影響青藏高原和四川盆地附近的氣候。首先,中高層的平流層變暖信號可向下傳播,並在3-4周內到達平流層低層(圖2中A→B)。 然後,該異常信號通過經向傾斜的305K等熵面向南和向下傳播,並在2-3周內到達對流層中低緯度,即青藏高原和四川盆地附近(圖2中B→C)♦︎。一方面,根據熱成風原理,高原的異常偏暖會導致附近對流層低層水平方向上出現偏強(弱)的北(南)支繞流。另一方面🤜🏿🔚,受到盆地上空的反氣旋式次級環流影響,異常的下沉運動在750hPa附近轉向為異常偏西風,下沉增溫的作用決定了該層異常偏暖💁♀️,低層出現明顯逆溫🗑。進一步基於前期(11月)東北亞中高緯地區平流層中高層的區域平均溫度指數🏂🏻,建立了物理經驗次季節預測模型👳🏼,發現模型對四川盆地的霾汙染年際變率具有較高的預測技巧💇🏽。

以上研究於2020年先後發表在《Science of The Total Environment》期刊上。

Chang, L. Y., Z. W. Wu* and J. M. Xu, 2020: Contribution of Northeastern Asian stratospheric warming to subseasonal prediction of the early winter haze pollution in Sichuan Basin, China. Science of The Total Environment, 751:141823. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141823

Chang, L. Y., Z. W. Wu* and J. M. Xu, 2020: A comparison of haze pollution variability in China using haze indices based on instrumental observations. Science of The Total Environment,715:136929.DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.136929

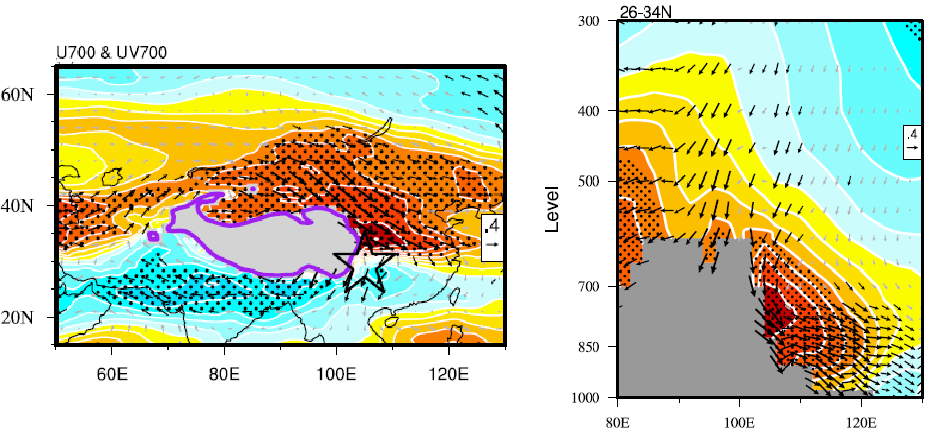

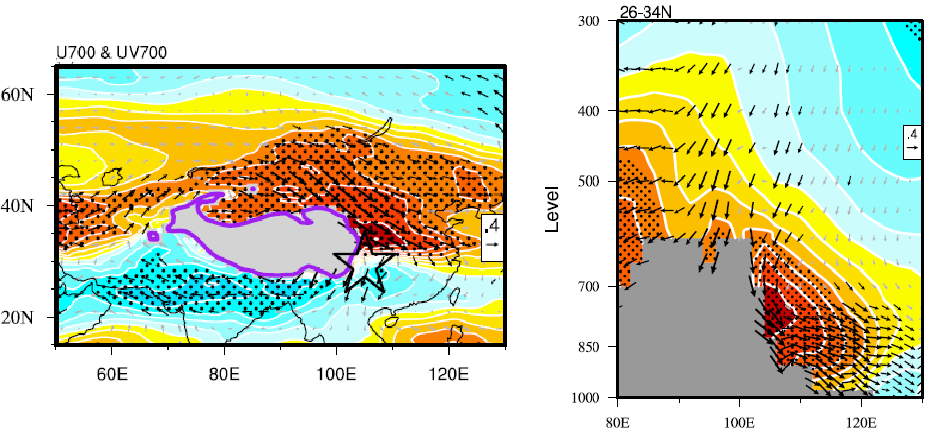

圖1 1980-2015年早冬(12-1月)四川盆地霾汙染年際變化序列與700 hPa風場和緯向風(左圖)😕🙅🏼♀️、盆地所在緯度帶內(26°N-34°N)平均溫度和風場(右圖)的相關分布圖(打點區域和黑色箭頭分別表征緯向風和風場的相關系數通過95%信度檢驗,黑色五角星為四川盆地大致位置)

圖2 60°E -115°E經度帶平均溫度與汙染序列的高度-緯度相關圖🥮🚵🏻♂️。打點通過95%信度檢驗👬🏻,黑色實線為氣候態等位溫線(305K加粗)🌥,綠色線表征動力對流層頂,即位渦=2PVU( 1 PVU = 10-6m2Kkg-1s-1)🍷,A→B和B→C代表信號可能傳播路徑