【編者按】自上世紀90年代以來,有關全球變暖的爭論愈演愈烈,至今已經成為一個重要的政治與生態話題。應沐鸣2平台通識教育中心邀請,我系青年研究員袁嘉燦在《澎湃新聞》“復旦通識”專欄撰稿《全球變暖會讓桑田變滄海嗎?》🫃🏼。

經濟全球化和高速發展的科技使人類之間的聯系越來越緊密。全球變暖,如同最近爆發的新冠疫情一樣🫑,是我們居住在地球上的每一位公民需要共同面對的重大問題。一方面我們現在面臨的全球變暖是由人類活動引起:與工業革命前相比🐗,當前由人類引起的全球平均氣溫上升已達1℃左右👱🏻♂️。另一方面😫,全球變暖正以前所未有的速度改變著我們共同生存的環境,給人類社會的可持續發展帶來巨大的挑戰。因此我們全人類作為一個“命運共同體”正處在一個前所未有的實驗中,每個人的行為都可能成為因子而影響最終實驗的結果。在人類與全球變暖的博弈中🐽,海岸線是一個重要的陣地。大陸和島嶼邊緣延綿的海岸線不僅坐落著眾多繁華的大都市,是重要的經濟與人口居住帶,而且還有風景旖麗的沙灘🧑🧑🧒🧒、生態多樣的濕地、物產豐富的農田等🥉👨🏻🎨,在民生、經濟和生態環境方面都具有舉足輕重的作用。然而🧑🏿🚒,已有充分的證據顯示全球變暖會讓全球大部分區域的海平面上升。海平面上升會給沿海地區的社會、經濟和環境帶來巨大的危害:首先,海平面上升會淹沒沿海低地,使海岸線後退。在這種情況下🪬👨🏽🦰,很多沿海而建的城市或者旅遊景點會頻繁經歷由潮汐帶來的洪水或永久被海水淹沒。其次,海平面上升會增強風暴引起的潮水倒灌,從而對沿海區域的基礎設施、人們的生命和財產造成巨大損失🏸。再次,海平面上升會使沿海土壤和地下水鹽漬化,損害濕地和農田的環境👚➝,從而破壞生態多樣性和農業產量👨🏿🏫。因此,如何應對海平面上升帶來的危害😭,需要我們更好的認知海平面上升,從而提高預測未來海平面變化的能力。

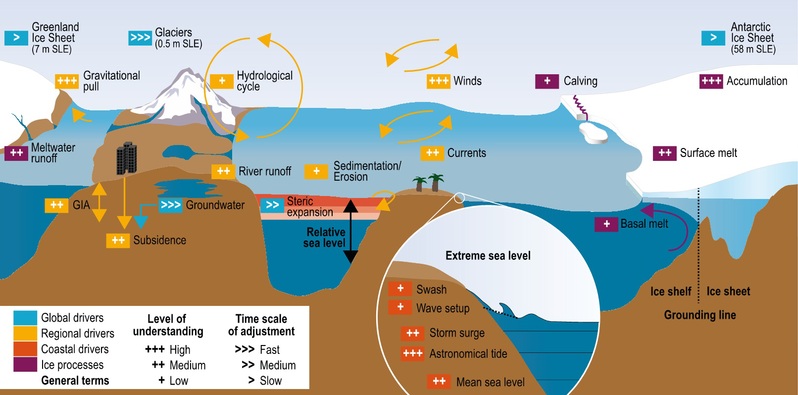

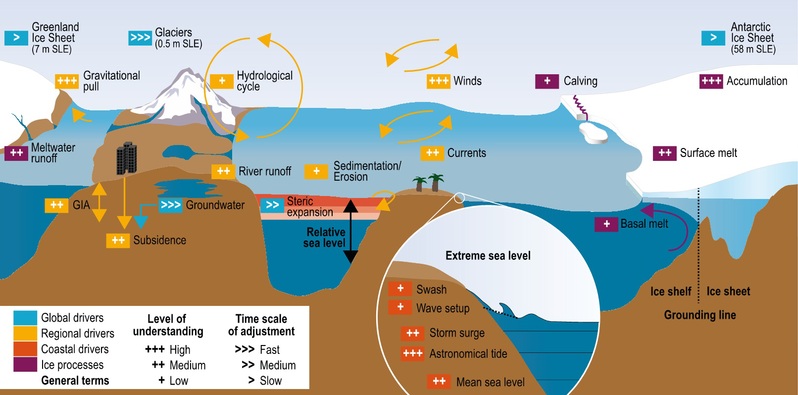

圖1 驅動海平面變化的各個因素。其中藍色標識為全球平均海平面變化的驅動因素(海水增溫膨脹、高山冰川、格陵蘭島和南極的冰蓋、地下水等”),黃色表示為區域海平面變化的驅動因素(包括海表風✒️、海洋環流、沉降💂🏻♀️、侵蝕☑️👩🏽🔬、地殼和地幔回彈、引力等)。>號代表這些驅動因素對海平面影響的時間尺度📇。加號代表的是科學研究對這些過程了解的程度。(圖片源自《IPCC特別報告》)

海平面上升的現狀

從1901年以來🕶🚴🏽♂️,全球平均海平面(Global Mean Sea Level, GMSL)正在加速上升🤵🏼:1901-1990年間上升的速率約為1.4毫米/年,1970-2015年間約為2.1毫米/年🧺,1993-2015年間為3.2毫米/年👸🏽,而2006-2015年間約為3.6毫米/年(數據源自《IPCC特別報告:氣候變化下的海洋和冰凍圈》👨🏼🔧🦶🏼,此後簡稱《IPCC特別報告》)🙌🏿。驅動GMSL上升的原因有很多(圖1中藍色標記的驅動力),主要包括海洋水體被加熱之後而發生的熱膨脹,陸地上的淡水註入,以及由於格陵蘭島和南極的冰蓋以及高山冰川受熱消融而註入到海洋中的淡水🫳🏿。那麽北極海冰近些年的消融是否也會對GMSL上升有貢獻呢?答案是否定的。海冰漂浮在海面上🍤,排開的海水體積和融化成水後的體積相等,因此海冰消融並不會引起GMSL上升。在1993-2015年間👨🏼🎤,GMSL升高約7厘米🦸♀️,其中海水增溫膨脹的貢獻大致為40%,高山冰川融水的貢獻大致為18%📲,格陵蘭島和南極的冰蓋融水的貢獻大致為24%。可見在現在的增暖幅度下👨👩👧,海水增溫膨脹和冰川冰蓋消融在GMSL上升中都有重要貢獻。

既然海平面的全球平均呈整體上升趨勢,那麽各個區域的海平面變化會不會都是上升的呢?其實各區域的海平面呈現的變化與GMSL的變化差別較大💇🏿♀️。在北歐一些國家比如芬蘭🍟,區域海平面在近些年來都是呈逐年下降的趨勢🍧。而有些國家比如中國沿海海平面的上升速率高於同期全球平均水平,在1980-2017年速率約為3.3毫米/年,1993-2017年速率約為4.1毫米/年(數據來自王慧等2018《海平面變化研究進展》)🛄。這是由於區域海平面的變化除了受海水增溫膨脹和冰川冰蓋消融的影響外,還受到很多復雜的局地因素的影響(圖1中黃色標識)。在逐年的時間尺度上,海表面的風和海洋內部的環流是導致區域海平面變化的重要因素。而在更長的時間尺度上,其他因素也同樣發揮著重要的作用。二十世紀以來,有些河流入海口處的沖積平原處,如美國路易斯安那州的密西西比河三角洲👨🏻🎤,區域海平面上升的幅度比全球海平面上升高幾倍🧜🏿。這是因為這些區域多為河水攜帶的泥沙在入海口沉積而成,而這些沉積物由於重力的作用會逐漸下沉而使區域的相對海平面上升。而近年來人類過度開采地下水以及從某些泥沙巖石中開采天然氣和石油等也加速這種上升。與之相反,有些區域的海平面卻呈下降的趨勢。如高緯地區的冰川冰蓋消融之後會減弱對周圍海水的引力,從而使臨近區域的海平面下降🛒,並使較遠區域的海平面上升。同時🧎🏻♀️🦵🏻,伴隨著冰川冰蓋消融🦹🏽♂️,地殼和地幔由於承受的壓力減小而“回彈”🩴,雖然非常緩慢🖐🏽,但也會引起回彈地區的相對海平面下降。在這麽多的因素共同作用下,區域海平面變化也遠比GMSL變化更為錯綜復雜。

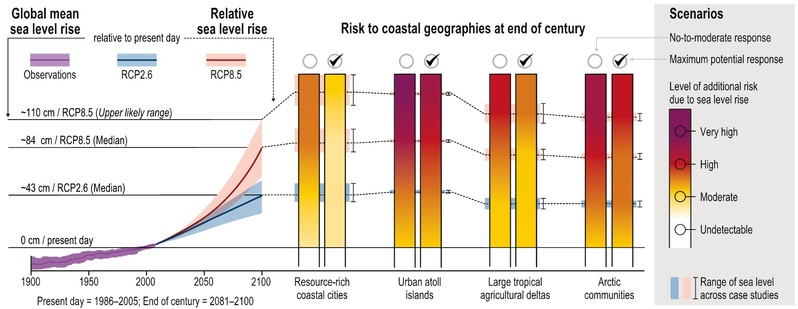

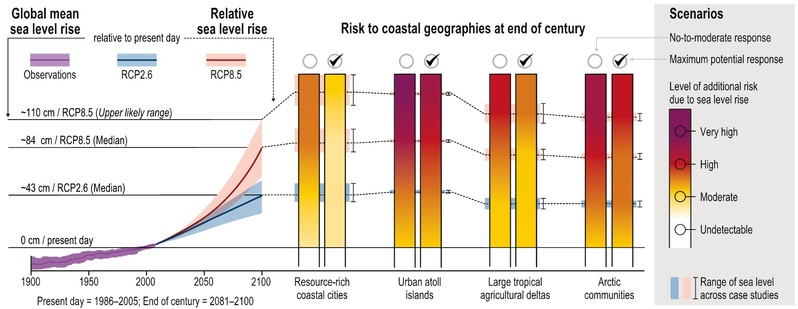

圖2 全球平均海平面變化1900-2005年間的觀測集合和2016-2100年間在RCP2.6與RCP8.5兩種情景下的預估集合(左圖)🥟。沿海四種群體(沿海大城市、城市化的珊瑚礁島、熱帶河口三角洲大型農業區、和北冰洋沿岸的原住民群體)不采取任何應對措施與最大程度采取應對措施所面臨的海平面上升帶來的風險(右圖)。(圖片源自《IPCC特別報告》)

未來的海平面上升

前面提到海平面上升會給沿岸的民生、經濟和環境都帶來了巨大的威脅。如果我們能預測海平面的未來變化,則能為不同級別的決策者爭取更多的時間來應對這些威脅,將損失減小到最低。預知未來在科技高速發展的今天已不再是神話。而使科學家們具有預知未來能力的超級武器則是全球耦合模式🤽🏼♀️。簡單來說👨🦽➡️,全球耦合模式就是運用計算機程序來構造一個虛擬的地球氣候系統💇🏼♂️,定量地模擬地球上各個組成部分(如大氣、海洋🖕🏿、海洋中的生物化學過程🕚、冰、陸地表面以及植被等)以及它們之間的相互作用隨時間的演變。現在全球有幾十個研究中心在發展和運行全球耦合模式👉🏻。不同中心的模式之間雖然分享部分核心的成分卻使用不同的程序和方式來描述地球氣候系統的眾多內部過程💆♀️,因此它們產生的對未來氣候變化的預測結果也有所不同。1995年世界氣候研究計劃(WCRP)耦合模擬工作組(WGCM)發起了國際耦合模式比較計劃(CMIP),將不同模式中心發展的這些模式組織起來,讓它們完成指定的模擬試驗👨🏽🚒,然後通過檢測這些模式試驗結果的概率分布來得到氣候變化可能發生的範圍👦🏼。現在CMIP已發展到第6代,但由於CMIP6中很多數據還在發表當中,現在的預測多基於CMIP5中的模擬結果😚🌰。在這些指定的模擬任務中,有一項任務是要求各個模式模擬與幾種指定的社會經濟發展情景相對應的人為因素所帶來的未來氣候變化情景🏠。這項任務在第五代CMIP(CMIP5)中被稱為典型排放路徑試驗(RCPs)。其中RCP8.5代表的是人類依然按照現在的方式肆意使用化石燃料從而繼續排放大量溫室氣體的情景。在這種情景下👰🏽♀️,全球變暖會加劇🫵,在本世紀末全球平均地表氣溫上升超過4℃。而與之相反的是RCP2.6,即人類盡最大的努力緩減溫室氣體的排放🤹🏿♂️,從而使溫室氣體的濃度在本世紀中頁達到峰值隨後下降的情景。這也是在這項任務中唯一可以把全球平均地表氣溫控製在2.0℃ 的情景。與1986-2005年平均相比🧝🏻♀️,基於CMIP5模式集合預估的GMSL在本世紀末將上升的可能範圍在RCP2.6情景下約為0.29-0.59米🫣,而在RCP8.5情景下將達到0.61-1.1米(數據源自《IPCC特別報告》圖2)🏃🏻。其中對本世紀末海平面上升幅度預估的不確定性大部分來自於南極洲的大陸冰蓋🚱⬇️。

格陵蘭島和南極洲的大陸冰蓋是地球表面除海洋之外的最大“水庫”,所包含的冰如果全部融化將使GMSL上升65米。事實上,在最近的百萬年來,GMSL的變化主要來自於冰川周期相關的大陸冰蓋的增長和消亡🧑🏽⚖️。雖然至今為止🧛🏼,兩極冰蓋對工業革命來GMSL上升的貢獻還小於海水受熱膨脹的作用🧑🏻🤝🧑🏻,觀測表明,在當前全球變暖下,格陵蘭和南極的冰蓋在最近30年來都在加速縮減。在RCP8.5情景下,至本世紀末,兩極冰蓋的質量變化將成為引起GMSL上升的主導因素,其中南極冰蓋在保守估計下將使GMSL上升0.03-0.28米🚣🏼♀️。由於目前對於冰蓋動力學過程的認識不足和氣候模式中極地地區對於全球變暖的高敏感度,預估未來南極冰蓋的質量變化存在很大的不確定性👳🏻。這種不確定性隨著全球增溫的進程而加劇,成為在世紀時間尺度上準確預測GMSL變化的最大挑戰。西南極地區的冰蓋大都坐落在向冰蓋內部傾斜的海床上🏄🏼,受冰蓋動力學的內在不穩定機製影響,一旦退縮至某臨界點後,將發生不可逆轉的崩塌👨🦼,使GMSL上升4.5米🤵🏼,對全球沿海地區造成不可估量的損失👨🎨👩⚕️。比如這種大幅的GMSL上升可能會讓大部分上海地區都處於海平面之下。古氣候證據也間接支持這種可能性🎟👩🏽🚒:11.5-13萬年前的末次間冰期,全球平均地表氣溫與現在大致相當,但由於兩極的冰蓋體積縮減🧑🏼🌾,GMSL比現在高6-9米,其中3-6米可能由南極冰蓋貢獻🧘🏿♀️🙎🏿♂️。當前氣候研究中急需解決的一個問題是:在現在全球變暖的趨勢下,西南極冰蓋的崩塌是否已經不可避免?如果這一臨界點還未到達🦼,人類需要采取怎樣的減排措施才能阻止災難性海平面上升的到來?

由於海平面變化的空間不均一性🏊,探討海平面上升的影響和相應對策都需將未來海平面的預測具體到各地區的區域海平面。這裏需要綜合考慮之前提到的各貢獻因子在未來全球變暖進程中的變化🪣。區域海平面的預測雖然非常復雜,但已有研究框架將這些因子整合起來🧈,得到具體到各沿岸地區的未來海平面在不同全球變暖情景下的概率分布。在這種預測構架下,全球氣候模式可以被用來預測與海水熱膨脹、洋流等相關的海平面變化,並為預測山地冰川和兩極冰蓋質量變化的模型提供氣候條件邊界場;地表水存儲、地下水及油氣開采相關的海平面變化可以用簡單的經驗模型來近似;冰蓋🦉、冰川質量變化造成的引力場擾動也已有較成熟的數值模型🙋♂️;而對於地殼運動等緩慢的地質過程,簡單的將歷史趨勢線性外推至未來1-2個世紀也是合理的方案。利用這樣框架的研究揭示,世界各沿岸地區的海平面變化趨勢有很大不同,而影響各地區的主導因子也不盡相同👨🏿🦱。例如,盡管全球海平面上升⌨️,由於末次冰期後的地殼反彈💂🏻♂️,北歐沿岸地區海平面在本世紀內還可能繼續下降;而在我國沿岸地區很多經濟發達的城市均位於河流入海口的沖積平原上,在沉積物實化、地下水超采等因素作用下👮🏿,將經歷較全球平均水平更快的海平面上升🏅。

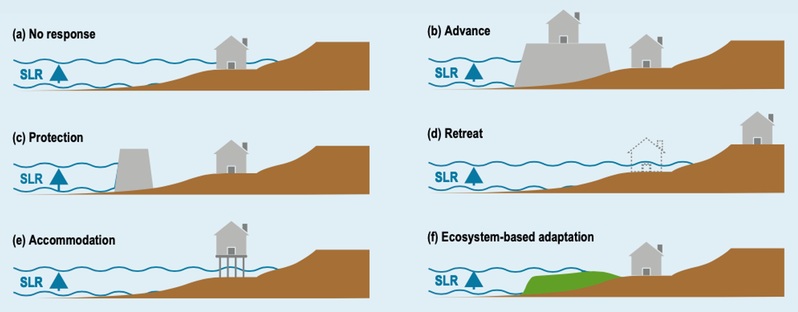

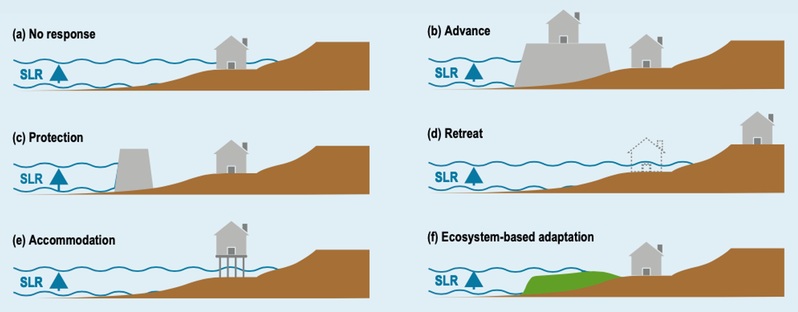

圖3 沿海應對海平面上升的情形🙆♀️:(a)不采取任何措施;(b)填海造陸🚵🏼;(c)修建防護設施;(d)向陸搬遷;(e)通過抬高等方式來適應🚆;(f)海岸帶生態保護與修復👩🏿🦲。(圖片源自《IPCC特別報告》)

應對海平面上升的一點思考

在海平面上升的威脅下,我們有若幹可能的應對方案🫚🍦,其中一些已經在使用中🦏。一些沿岸低窪地區,包括荷蘭、新加坡、及我國的上海👨🦯、香港等,采取填海造陸等方式擴大陸地面積。在上世紀幾次臺風帶來的風暴潮引發洪澇災害後,上海、浙江等東南沿海地區多次增建、加固沿岸堤壩🐷🧑🏿🎄,其中上海黃浦江沿岸設施已可抵禦千年一遇事件。還有一類策略是,在沿海地區的新增建築和基礎設施的時候事先考慮在其使用壽命期內的海平面上升幅度🫱🏻,適當將基礎增高👩🏼💼。另外👳🏼♀️,恢復一些沿岸的自然生態系統,如濕地和珊瑚礁等👡,以利用其對風暴潮的緩沖和對沉積物的穩定固化作用🧑🔧,也可成為高效、經濟的應對方案。研究表明采取這些主動應對措施將顯著降低海平面上升給經濟發達人口眾多的沿海城市🤚🏽、海島帶來的風險(圖2)🕵🏿。而反之,如果不采取應對舉措,沿岸洪澇、風暴潮等頻發將增加生命財產損失風險,導致經濟衰敗,促使居民自發的遷徙至其他地區👷🏻♀️。這種現象已經頻頻出現↙️,例如在2005年卡特裏娜颶風後,美國新奧爾良的人口在兩年內減少約40%🙌🏼,之後雖經歷緩慢回升,但至今只恢復到颶風前水平的85%。

區域性的應對方案雖然可以解決年代時間尺度上海平面上升的燃眉之急,但如果全球增溫得不到控製,大幅海平面上升將超出人類可以應對的範圍而造成不可逆轉的後果🌝。即使溫室氣體濃度在本世紀內達到峰值後不再增高,已經增暖的大氣和海洋將會使兩極冰蓋在之後幾百年裏繼續消融🏄🏼♀️,至2500年可能使全球平均海平面上升5米以上。當前的眾多沿海都市屆時將不復存在。因此我們生活在“地球村”裏的每一位村民💂🏿♂️,在海平面上升的威脅面前,已然成為了一個命運共同體。只有在全球的協同努力下🧎🏻➡️,節能減排🗿,倡導低碳生活🛌🏼,我們才有可能控製全球變暖,避免災難性海平面上升的發生📻🫷🏿。

致謝📎:非常感謝沐鸣2陳長霖青年研究員和趙盧偉行政副系主任給予的寶貴建議,對本文的完善很有幫助。

(本文刊於《澎湃新聞》專題:復旦通識,原文鏈接)