隨著全球變暖的加劇,北極海冰融化速率不斷加強🚵🏽♀️,其在全球氣候變化中的作用也日益凸顯,對局地乃至中高緯地區的環境𓀏、社會和生態產生了深遠影響。在經濟全球化🙇🏼♂️、區域一體化的背景下🌉,北極問題的戰略意義進一步提升,在經濟🚾👌🏼、科研、航道🏌🏿𓀄、資源等方面極具價值,攸關人類生存與發展的共同命運🧍,受到國際社會的普遍關註。歐亞大陸在地緣上屬於“近北極陸地”,它的氣候系統和生態環境受北極變化的直接影響。

大量研究已證實了秋季北極海冰與歐亞氣溫變化之間的密切聯系🙋🏼。然而,不同海域海冰異常會產生不同的大氣響應🔂,這在一定程度上加大了不確定性。以往研究多聚焦於巴倫支-喀拉海域的作用🪓,較少關註東西伯利亞海以東海域海冰變異的氣候效應。

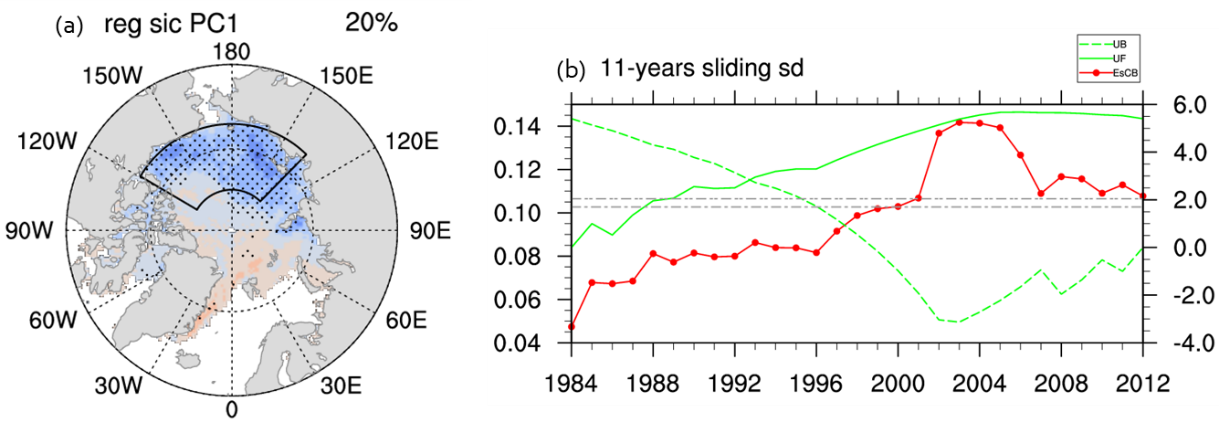

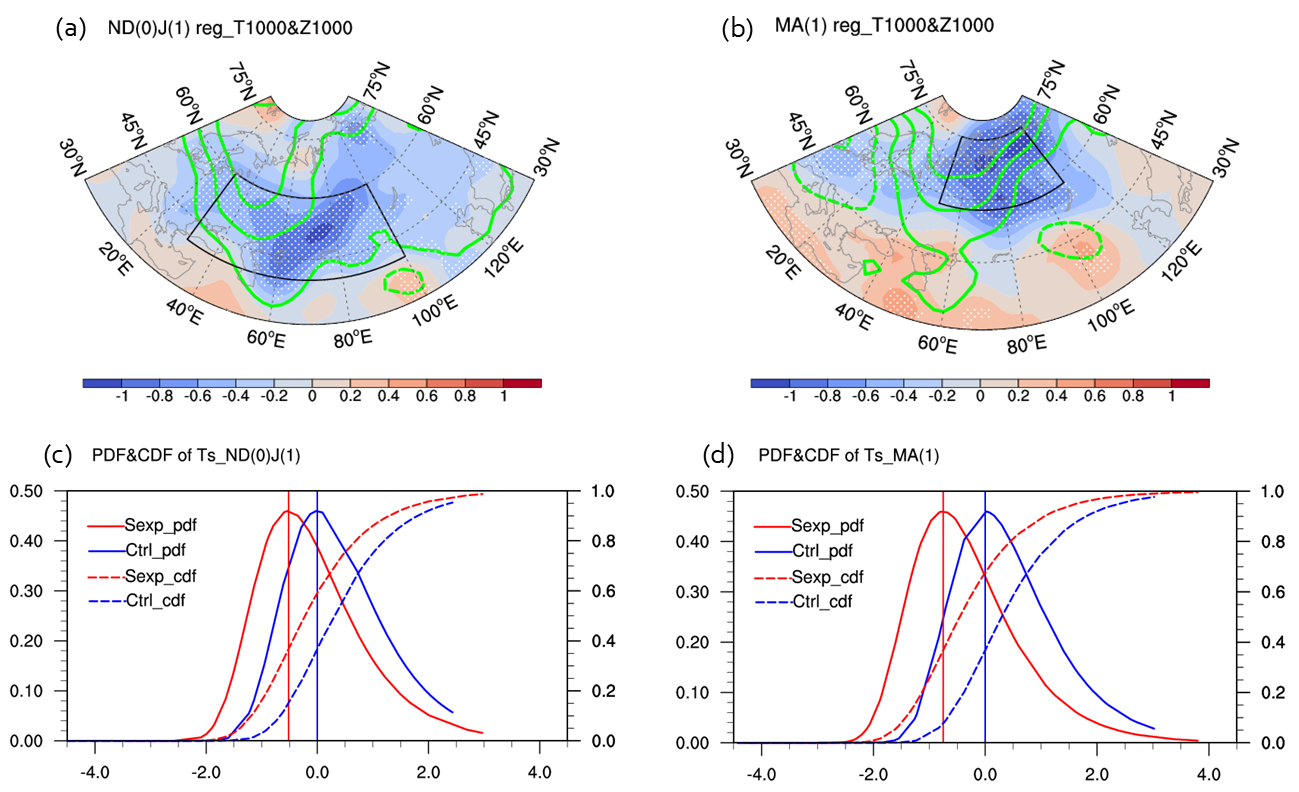

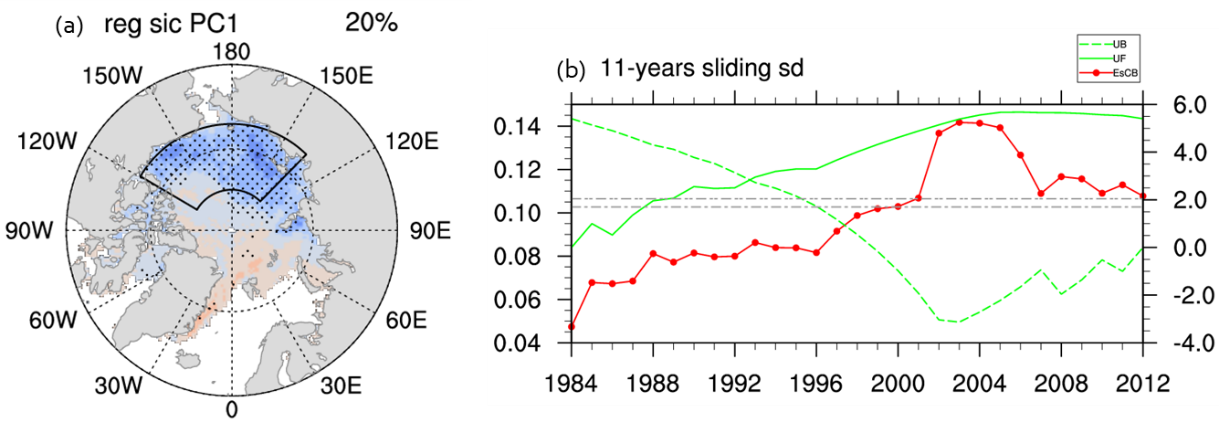

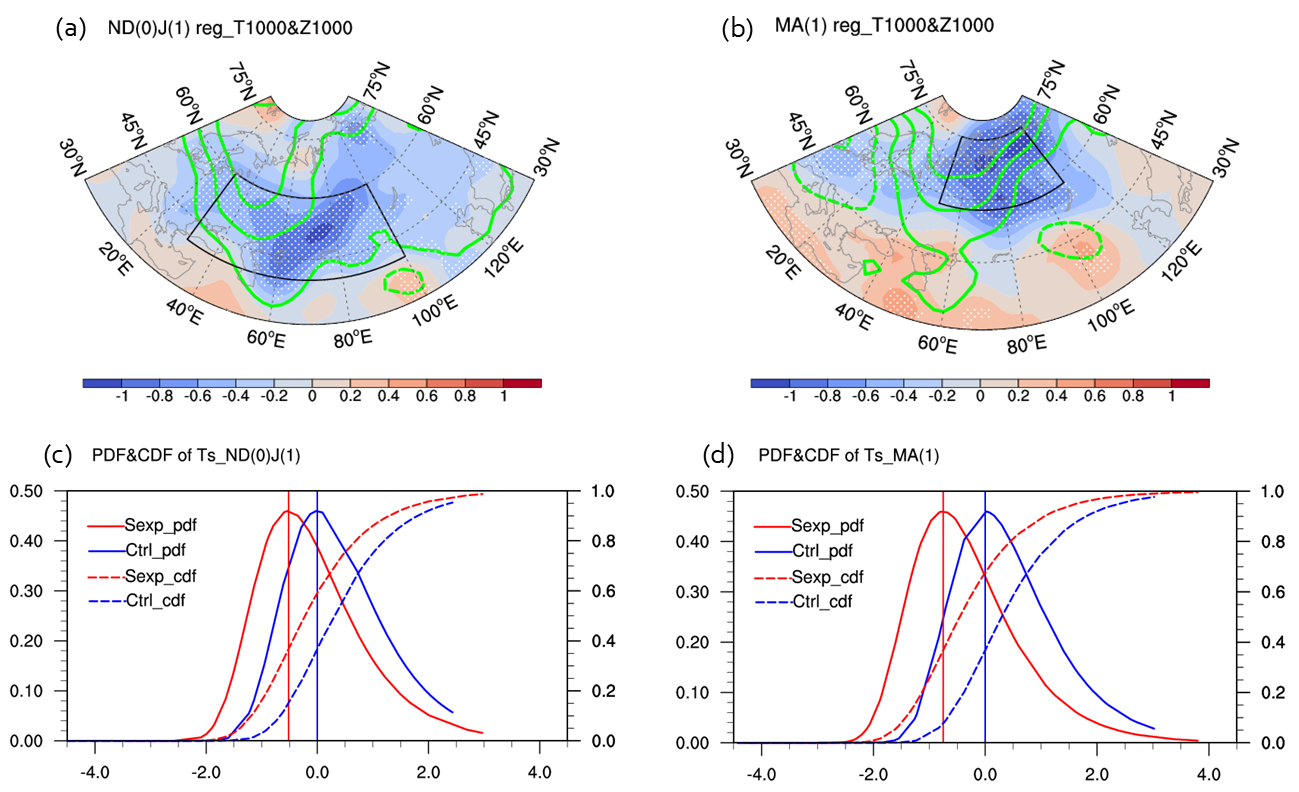

沐鸣2/大氣科學研究院的丁碩毅博士、武炳義教授(通訊作者)以近40年秋季北極海冰變異的區域性特征為切入點,研究了東西伯利亞-楚科奇-波佛特(EsCB)海域海冰異常影響歐亞冬春季氣溫年際變化的物理機製。研究發現💪🏽,作為秋季北極海冰年際變異的主模態,EsCB海域海冰年際變化的振幅在全球變暖下有增強趨勢(圖1)🤕。秋季EsCB海域海冰減少有利於早冬🙂↕️、早春的極區為反氣旋異常控製🙆🏼♂️,導致歐亞大陸北部顯著降溫。據敏感性試驗估計,當秋季EsCB海域海冰減少一個標準差時👨🏽🚒,早冬歐亞大陸中西部的平均溫度下降約0.6℃🥺、冷事件發生概率增加約20%~30%,早春俄羅斯中部的平均溫度下降約0.8℃、冷事件發生概率增加約30%(圖2)。

圖1(a)秋季(9-10月)標準化PC1回歸的SIC異常(填色🕖;單位:%)🙎🏻♀️。(b)EsCB指數((a)中黑色方框)11年滑動平均的年際標準差(紅色點實線)以及MK檢驗(UB📼:綠色虛線;UF🍬:綠色實線)💁🏻🦴。

圖2 秋季EsCB指數回歸的(a)早冬(11-1月)、(b)早春(3-4月)的1000hPa溫度(填色👆🏼;單位:°C)👽、位勢高度異常(填色🙋🏼🗃;單位🧗♂️:m)。數值試驗中(c)早冬歐亞大陸中西部((a)中黑色方框)、(d)早春俄羅斯中部((b)中黑色方框)區域平均的溫度異常的概率密度函數(PDF🧙🏿,實線)和累積分布函數(CDF,虛線)。(a)、(b)打點代表通過90%的置信水平🕡。

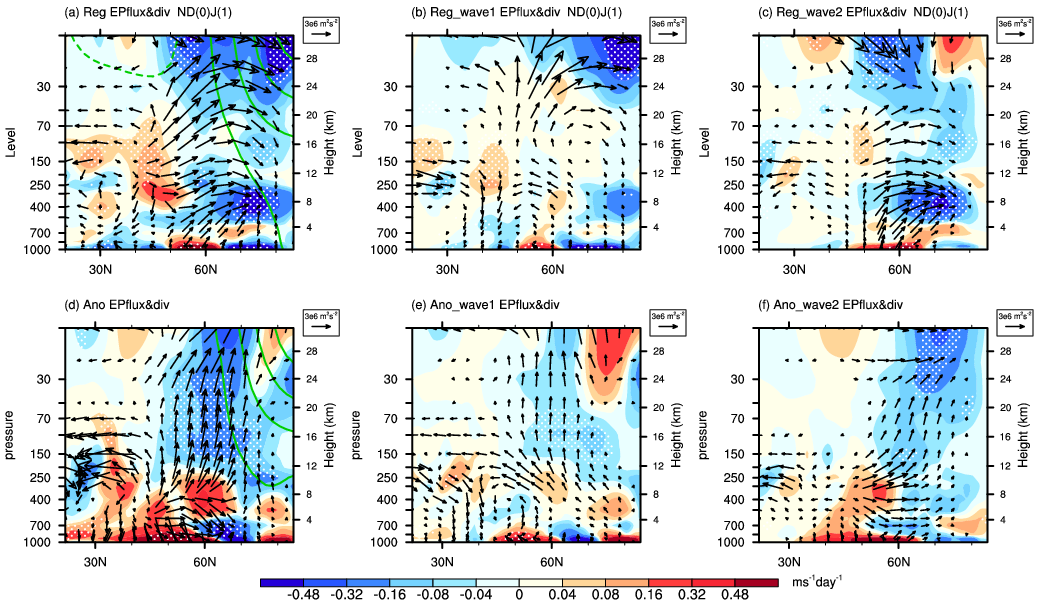

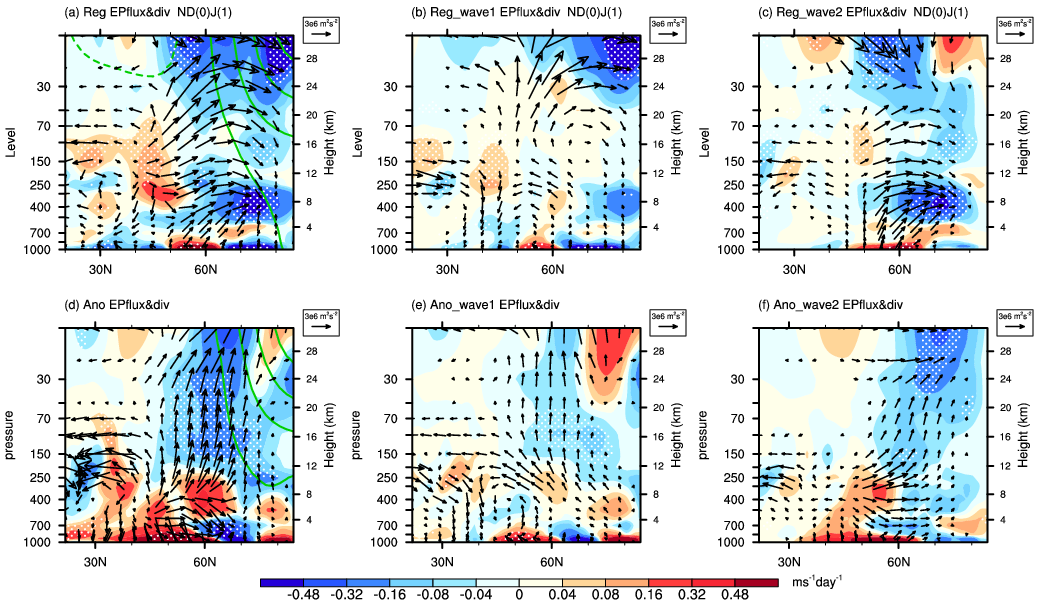

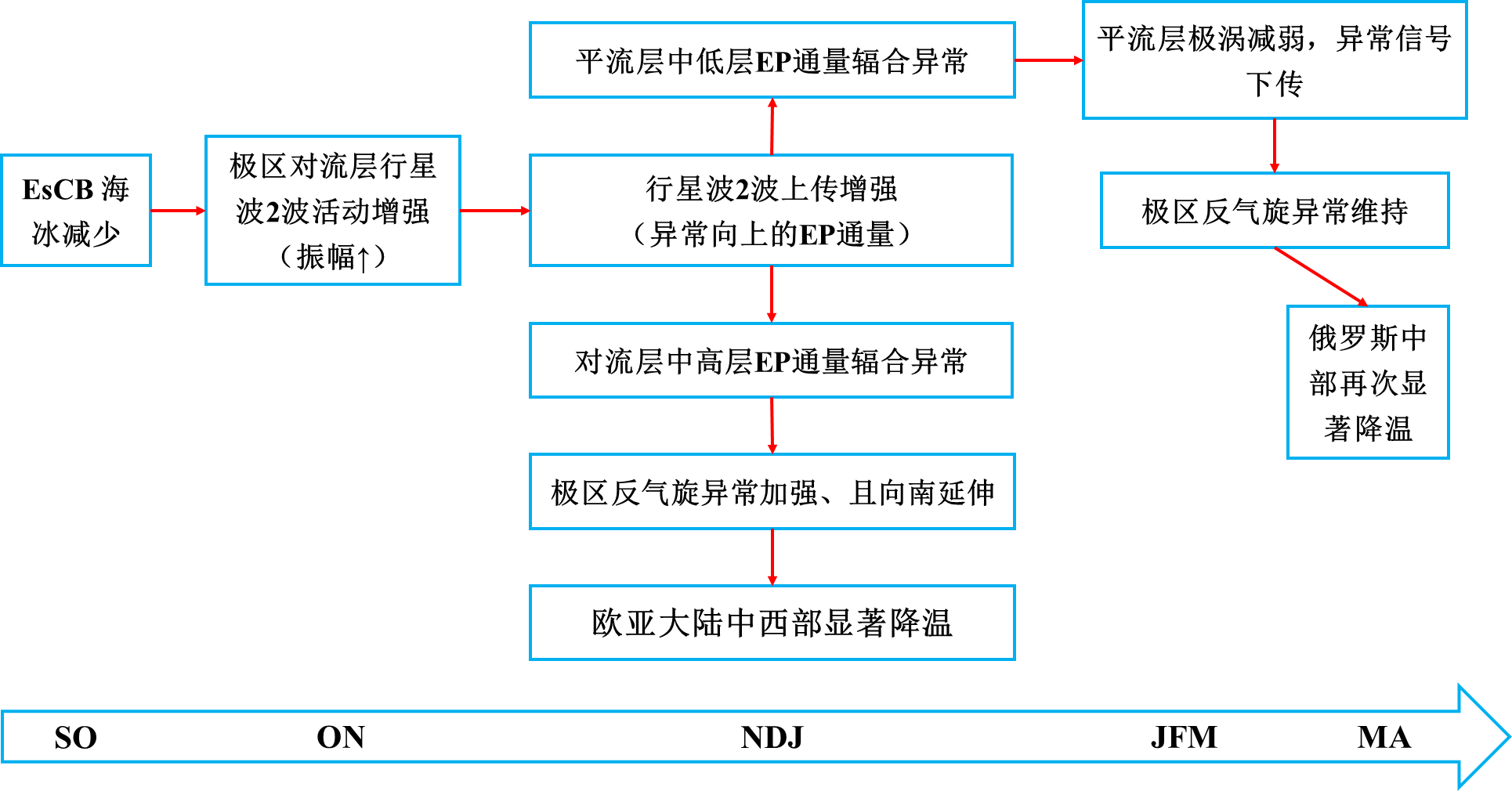

進一步研究發現,行星波2波的異常上傳是聯結秋季區域海冰融化與歐亞冬春季大氣異常的關鍵。對流層的波流相互作用直接加強了早冬的北極反氣旋異常☁️,而平流層的波流相互作用則通過減弱冬季極渦及異常信號的下傳再次加強了早春的北極反氣旋異常(圖3)。行星波2波的異常上傳則與其振幅增強有關🥨。秋季EsCB海域海冰融化有利於局地更多的熱通量自海洋向大氣輸送,使得極區對流層增暖🔥、位勢高度抬升,產生了以行星波2波為主的大氣響應,其環流異常與氣候平均態處於同位相,這導致行星波2波振幅增強、更多波能上傳。

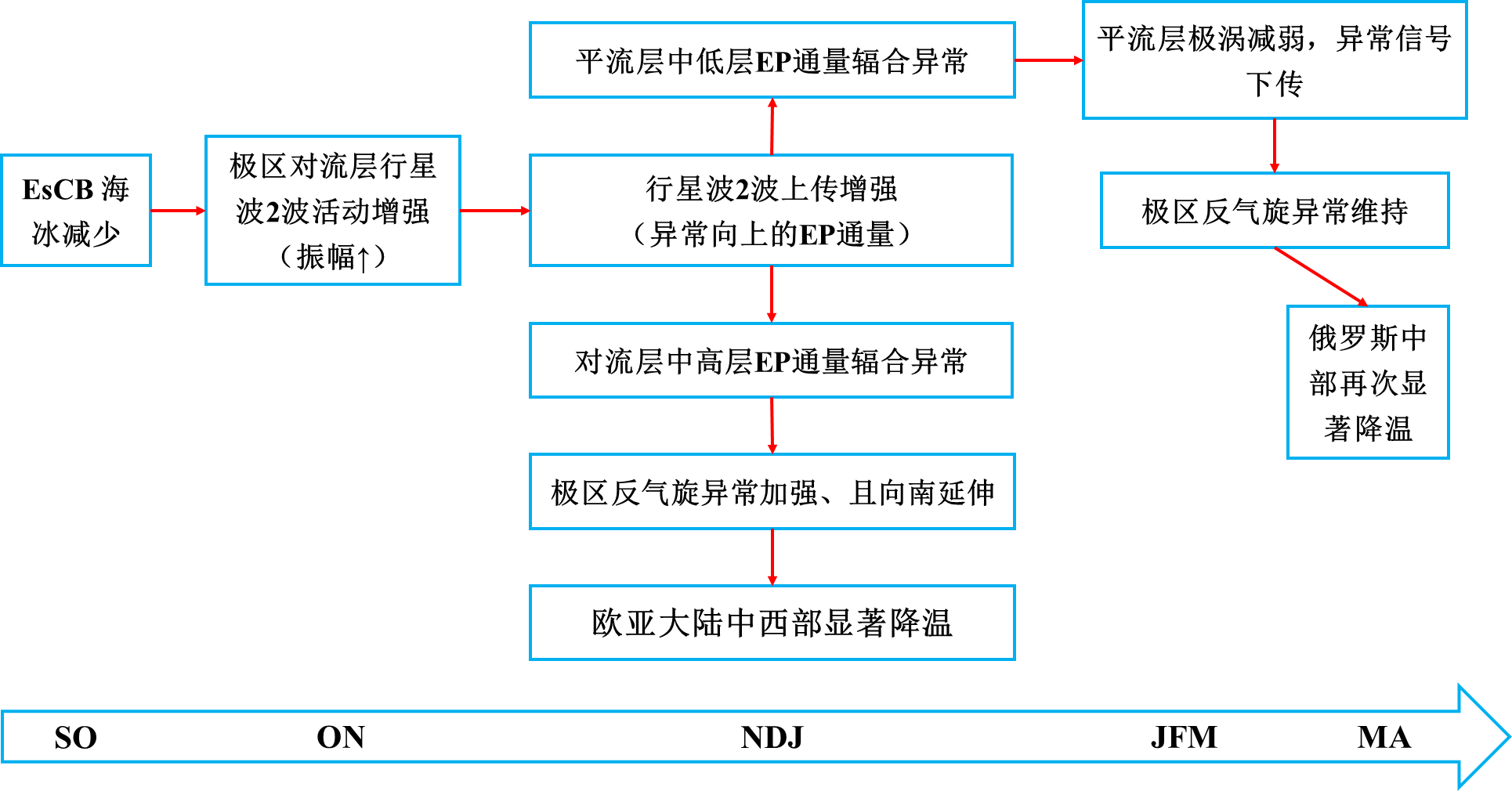

上述研究指出了秋季EsCB海域海冰在全球變暖下的變化特征👨👨👧🚵🏿♂️,並闡明了海冰減少通過產生異常上傳的行星波2波及有關的波流相互作用引起歐亞北部冬春季降溫的物理過程(圖4)🕰。這些成果對深入理解北極海冰與北半球大氣環流的相互作用具有重要的理論意義,對提高短期氣候預測水平有潛在應用價值。該研究成果已在《Journal of Climate》、《Climate Dynamics》上發表🧑🏿🚀。

圖3(a)秋季EsCB指數回歸的11-1月的EP通量異常(矢量;單位:m2 s-2)、EP通量散度異常(填色;單位:m s-1 day-1)和緯圈平均的位勢高度異常(等值線;單位🥂:-10,10,30,50,70 m)。(b)、(c)同(a),但分別為行星波1波和2波的結果。(d)-(f)同(a)-(c),但為數值試驗的結果。矢量只畫了超過105 m2 s-2的部分。打點代表通過90%的置信水平。

圖4 秋季EsCB海域海冰融化影響歐亞冬春季氣溫變化的機理圖🏂。

論文信息:

Ding, S., B. Wu (2021). Linkage between autumn sea ice loss and ensuing spring Eurasian temperature. Climate Dynamics, 57: 2793-2810. doi: 10.1007/ s00382-021-05839-0.

Ding, S., B. Wu, W. Chen (2021). Dominant Characteristics of Early Autumn Arctic Sea Ice Variability and Its Impact on Winter Eurasian Climate. Journal of Climate, 34(5): 1825-1846.

論文鏈接:

https://doi.org/10.1007/s00382-021-05839-0

https://doi.org/10.1175/JCLI-D-19-0834.1