改變旋轉地球上行星尺度大氣運動狀態的主要動力是氣壓梯度力🟧,它主要起源於地表接收到的太陽輻射由赤道向兩極遞減所產生的南北向溫差和海陸熱力屬性差異所產生的海陸溫差🧜🏿♀️。到達地球大氣上界的太陽總輻照度又稱太陽常數,它的變化很小。如在太陽活動的準11年周期內,月平均太陽常數的變化幅度約為1~2Wm-2⬜️📚。太陽常數的這種小變化必將引起氣壓梯度力的“小”變化𓀇。是否存在這樣的地理區域😪🕵🏼,由於非線性作用🙆🏻♂️,當氣壓梯度力的“小”變化超過某一臨界值後🐐,能夠迫使該地區的大尺度大氣運動由一種穩定狀態轉變為其他的穩定狀態🐍,就像力的作用迫使硬幣和骰子在不同平衡態之間轉換一樣🚣🏼?這就是非線性大氣運動的多平衡態的存在性和轉換問題🙌🏽。

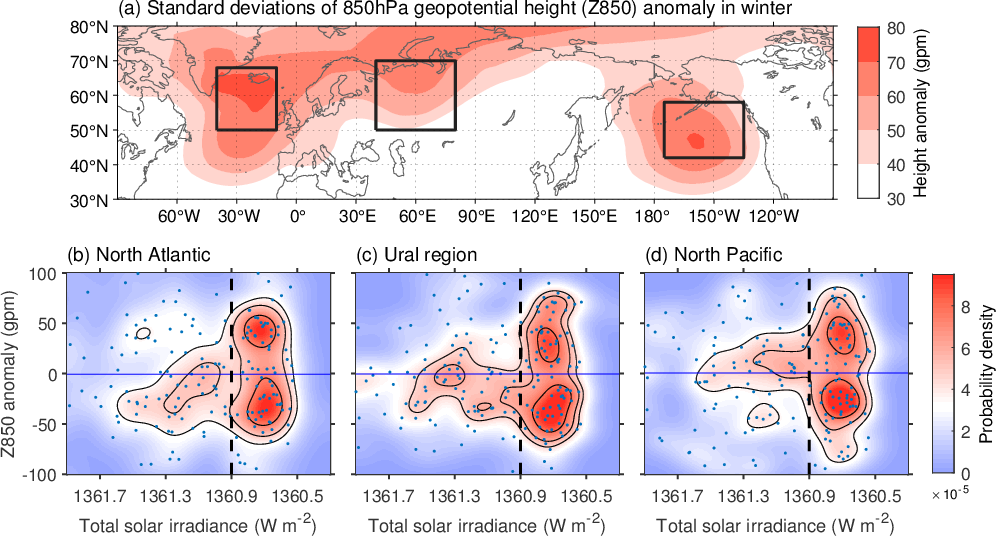

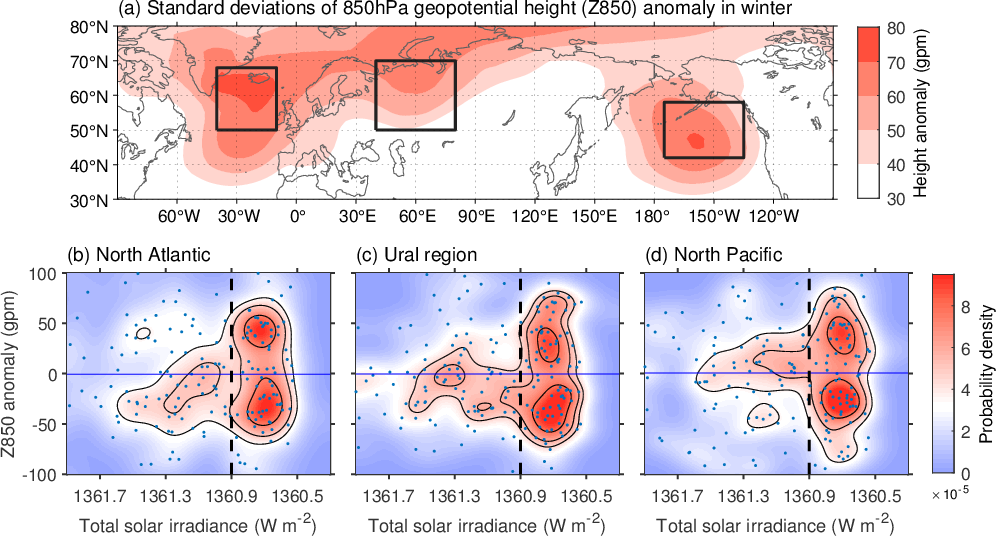

中緯度地區常年盛行西風帶。然而🧑🏽🎨,在北大西洋東部、北太平洋東部和烏拉爾山等地區🧗♀️,經常出現與平直西風這種“正常態”偏離較大、持續5~30天的準定常性的位勢高度正距平或負距平狀態(多與阻塞形勢有關)🧗。若對位勢高度數據做月平均處理🔞,以過濾瞬變分量而凸顯出定常分量,則上述三個地區恰好也是北半球月平均位勢高度距平的標準差較大的地區(圖1a)。

圖1. (a)1958/1959−2021/2022年冬季(12−2月)北半球850hPa位勢高度距平的標準差👩🏼🚒🧓。黑框標示所關註的三個地區。192個冬季月份太陽常數與(b)北大西洋地區🎃、(c)烏拉爾山地區和(d)北太平洋地區的850hPa位勢高度距平之間的散點圖(點)和聯合概率密度函數圖(填色)。黑色等值線圍成的面積表示概率為10%🧝🏼♂️、30%和50%。黑色豎虛線指示太陽常數的臨界值1360.9Wm-2。水平藍線為位勢高度距平的0線。橫坐標數值是倒序排列的🤪。

我系博士後李冬冬等人的近期研究發現☑️,在192個冬季月份的樣本數據中👩🏽🔬,太陽常數與上述三個地區的月平均位勢高度距平之間存在著相似的定性和定量統計關系(圖1b-d)👳🏽。這種統計關系大致遵循名為“超臨界叉式分岔”的非線性三平衡態理論模型,故稱之為“叉式關系”。由圖可見🍙,太陽常數與每個地區的位勢高度距平構成的散點圖中的數據點密集區域和聯合概率密度圖中的峰值區域所組成的圖案有點像兩齒叉子😠。太陽常數S存在一個臨界值S0≈1360.9Wm-2🙅。在S>S0的所謂次臨界情形下,存在一個接近氣候平均態的主導流型,代表“正常態”;而在S<S0的所謂超臨界情形下🦴,偏離氣候平均態的正異常態和負異常態成為雙重優勢流型。特別地👨🏻🦯➡️,在超臨界情形下🛺,不論統計對流層中哪一氣壓層的位勢高度距平數據,每個地區正𓀕、負異常事件的發生次數總是幾乎相等,說明它們出現的概率相等。好比隨機拋硬幣或擲骰子的大量試驗中,硬幣的正反兩個面或骰子的六個點數出現的次數總是差不多,因為它們出現的概率相等。

非線性叉式關系的存在表明👩🦲👨🏽🦰,在包括太陽常數變化在內的諸多因素的影響下,三個地區冬季月平均環流正、負異常事件的發生具有高度隨機性🏦,但大量隨機事件的發生又具有確定的統計規律性。隨機性意味著環流距平符號的可預測性是有限的♠︎。而規律性又意味著叉式關系可以作為一種統計約束關系,有望用於校正數值預報模式的系統誤差🚛💊。

該研究成果近日發表在《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》期刊上。作者包括沐鸣2李冬冬博士後🧔🏼、張人禾院士、張若楠副教授和蘭州大學黃建平院士。

論文信息🚻:

Li, D. D., Zhang, R. H., Zhang, R. N., & Huang, J. P. (2024). Solar influences on winter atmosphericcirculation over the Ural, North Atlantic and North Pacific regions: Pitchfork‐like relationships. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 129, e2023JD040504. https://doi.org/10.1029/2023JD040504