近年來頻繁發生的熱浪事件引起了大量與熱相關的疾病與死亡💁🏻♂️。隨著氣候持續變暖👩🏿✈️,更多更強的熱浪給人類健康與安全帶來了巨大風險。雖然大多數研究都是用單一變量氣溫來表征熱浪,但是最近越來越多的研究提出利用綜合考慮溫度和濕度的指標來表征熱環境🥂,用以探究熱浪對人類的影響。環境濕度將影響人體和外界的熱量交換:處於較熱環境中的人體主要通過流汗來降低核心體溫🈵📆,如果周圍環境的濕度較高👩🏽🎨,將會抑製人體排汗降溫的效率,從而導致人體核心體溫過高,引起相關疾病的發生甚至導致死亡。然而濕熱天氣對人體健康的影響與高溫天氣對人體健康的影響還未有過定量的對比研究👩🏽🌾。如果未來氣候持續變暖,除了氣溫升高以外,空氣中的比濕也會增加,未來氣候變暖下濕熱天氣對人群發病負擔的影響將如何變化?回答這一問題將為應對氣候變化的健康風險提供重要參考,在人口眾多的超大城市顯得尤為重要🫱。

近期,我系袁嘉燦課題組及合作者以上海為例研究了位於濕潤氣候區的超大型城市在多種溫室氣體排放情景下人群發病負擔的未來變化,並通過與高溫天氣對比𓀊🖖,揭示了濕熱天氣對這類人群健康的威脅更大👉🏽,進一步定量揭示了溫室氣體減排對減少由熱浪帶來的健康風險的影響👐🏻。研究結果以“The influence of humid heat on morbidity of megacity Shanghai in China”為題發表於《Environment International》♎️。

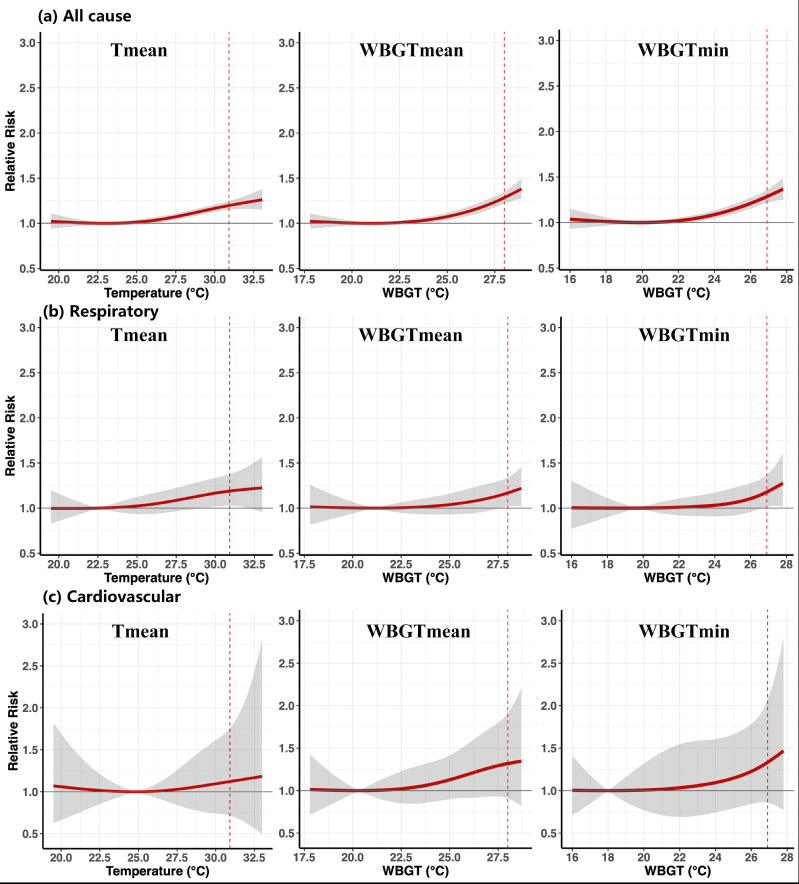

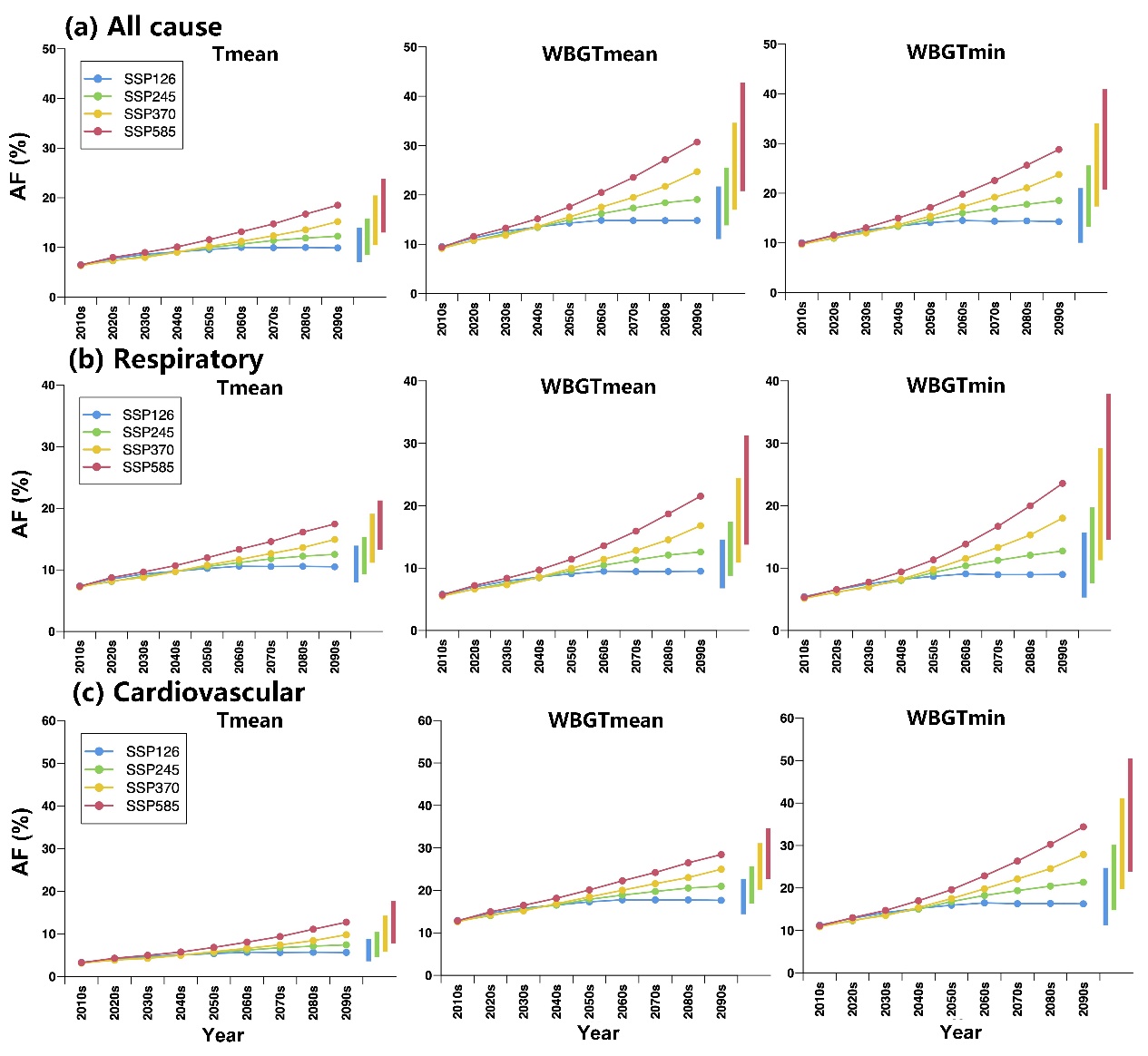

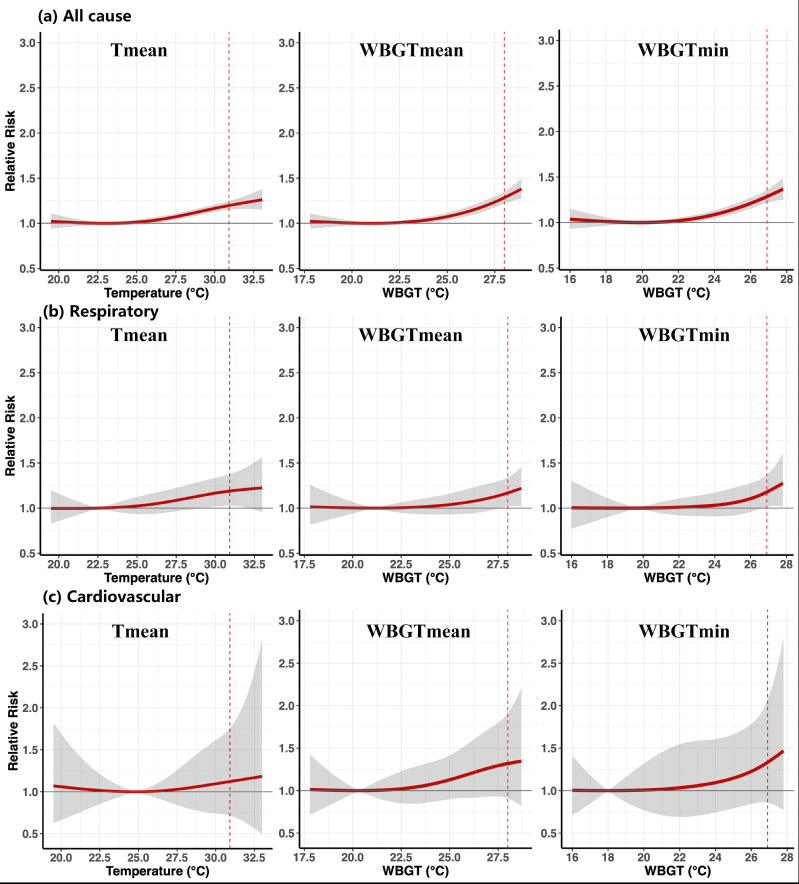

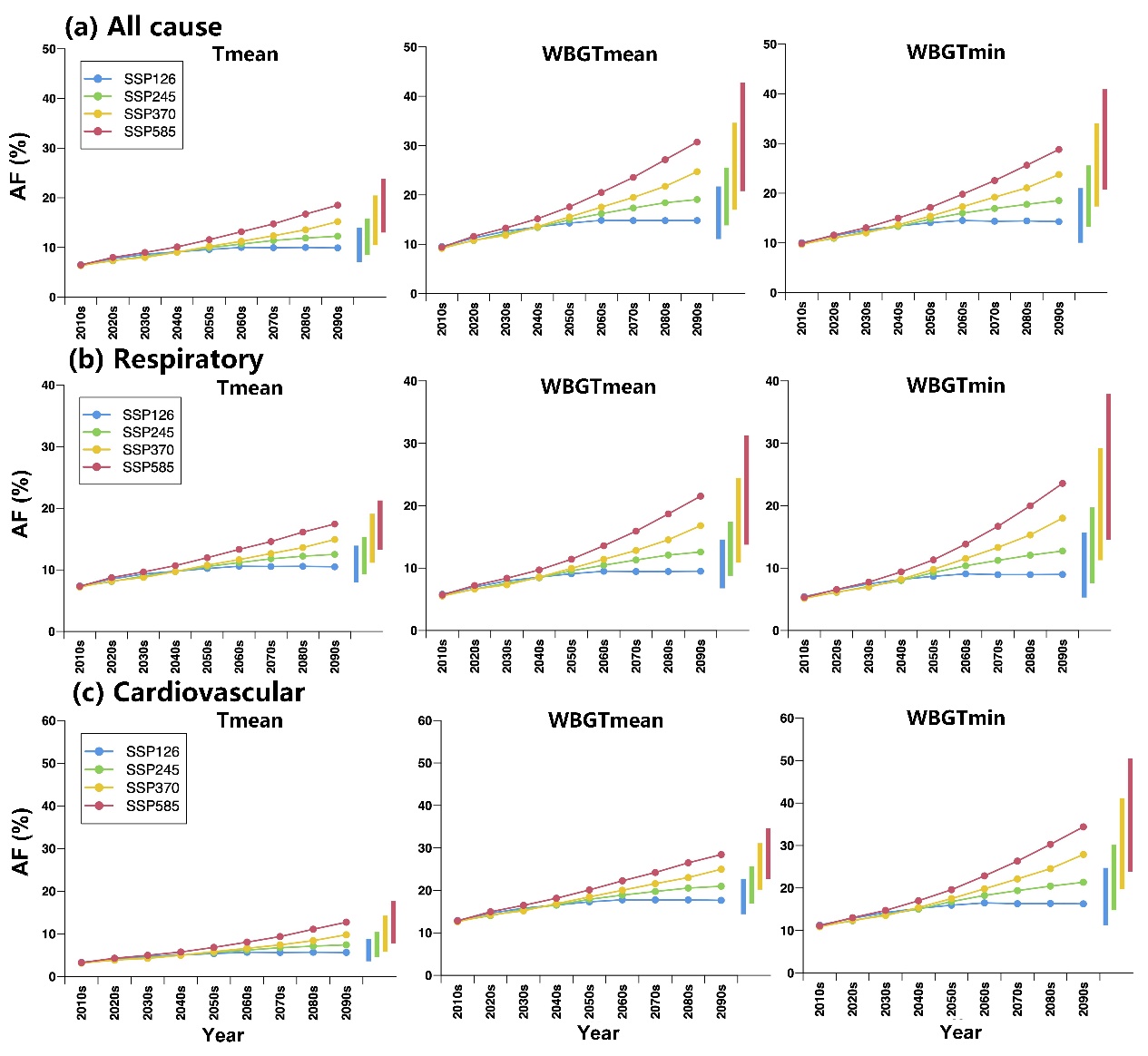

該研究利用ERA5再分析資料、CMIP6模式預估數據集以及上海市醫保數據,以濕球黑球溫度(WBGT)作為暴露指標,構建了WBGT與全病因、心腦血管疾病和呼吸系統疾病每日就診人次的關系模型,並與一般高溫天氣導致的發病情況進行了對比,進一步揭示了濕熱天氣與特定疾病發病的響應關系(圖1)。在此基礎上,該研究集合19個CMIP6模式的預估數據👩🏿🍳,在四種溫室氣體排放情景(SSP1-2.6,SSP2-4.5,SSP3-7.0和SSP5-8.5)下預估了與濕熱天氣相關的未來發病負擔(圖2)。

研究表明,如果氣候持續變暖,類似上海等氣候濕潤、緯度較低的特大城市預計將經歷與濕熱天氣相關的特定發病率的急劇上升。濕熱天氣不僅可能導致全病因門診就診、心血管和呼吸系統門診就診的發病風險更高,而且濕熱的夜晚可能導致發病風險比白天更高。也就是說😺,高溫高濕天氣對發病率的綜合影響大於單獨高溫天氣的影響。在未來氣候繼續變暖的情況下🤽♂️,與濕熱天氣有關的發病人數將比高溫天氣有關的發病人數更高。與高溫室氣體排放路徑 (SSP5-8.5) 相比,到 2100 年,維持低溫室氣體排放路徑 (SSP1-2.6) 可以有效避免13.05%(95% CI🧪:7.94%–19.13%)的人口發病。我們研究中發現的證據強調了溫室氣體減排和氣候減緩戰略在減輕氣候變化對健康的不利影響方面的關鍵作用,特別是在大城市等人口稠密地區,這些地區的風險可能會被放大,因為人口變化和氣候變化對於暴露度的增加同等重要🥒。該研究突出了特大城市及時采取氣候變暖減緩和適應措施的必要性,為政策製定者和公眾應對氣候變化帶來的健康風險以及相應的風險管理提供了參考。

我系博士研究生梁晨為該論文的第一作者,青年研究員袁嘉燦為該論文的通訊作者。歐洲科學院院士&沐鸣2平台教授陳建民、沐鸣2平台教授湯緒、沐鸣2平台教授闞海東、清華大學教授蔡聞佳為共同作者🎹👷🏽♂️。該項工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學面上基金、上海市國際合作項目的資助。

圖1. 上海地區日平均溫度(Tmean)🪺、日平均濕球黑球溫度(WBGTmean)、日最低WBGT(WBGTmin)與全病因(a)、呼吸系統疾病(b)🫶🏼、心腦血管疾病(c)門診就診人次的暴露—響應關系曲線。

圖2. 不同情景下,基於Tmean👚、WBGTmean和 WBGTmin對上海市全因疾病(a)、呼吸系統疾病(b)和心腦血管疾病(c)門診就診人數的歸因分數(Attributable Fraction, AF)預測🚊。

論文信息

Chen Liang, Jiacan Yuan*, Xu Tang, Haidong Kan, Wenjia Cai, and Jianmin Chen (2024). The Influence of Humid Heat on Morbidity of Megacity Shanghai in China. Environmental International. https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108424.