巴倫支海-喀拉海(BKS)的冬季變暖因其與北極海冰減少、歐亞大陸冬季降溫以及東亞極端寒潮事件的密切關聯,近年來受到了廣泛關註。之前的研究表明局地反饋過程🈹、烏拉爾阻塞高壓異常以及中緯度環流系統性北移等對其增暖具有重要作用✂️。然而🪆,中緯度區域作為對氣候變化較為敏感的區域,其自身的各種環流系統變化是否能對北極增暖具有貢獻👩🏿🦳?進一步探究中緯度大氣環流異常在北極變暖過程中的作用有助於全面理解北極-中緯度相互作用🫕。

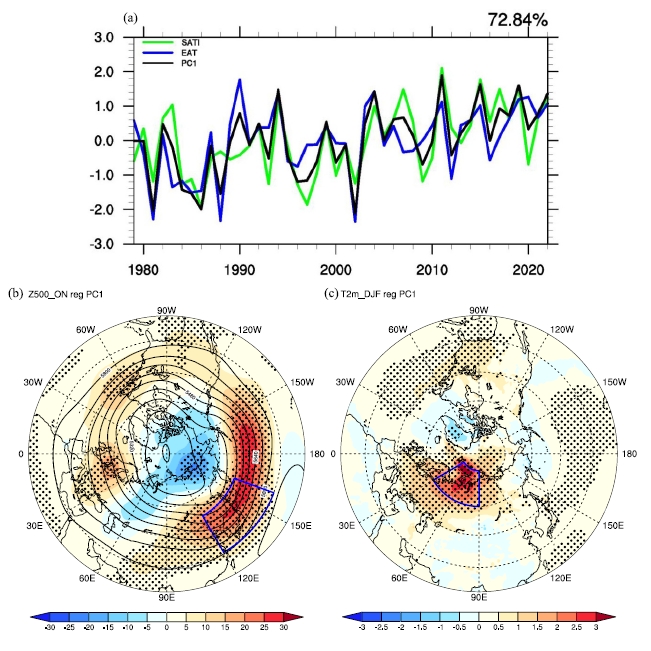

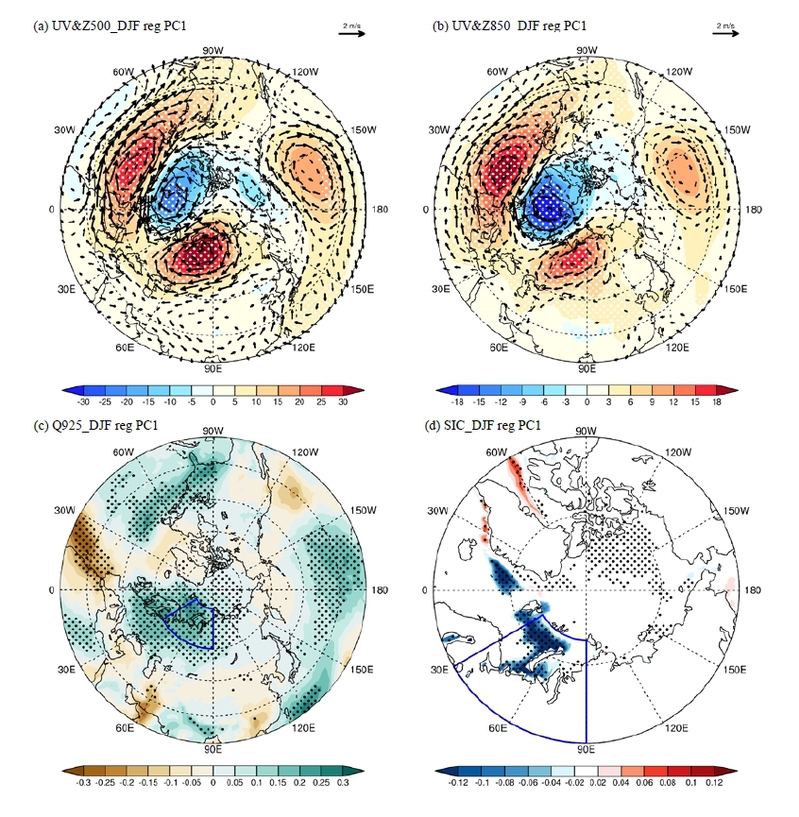

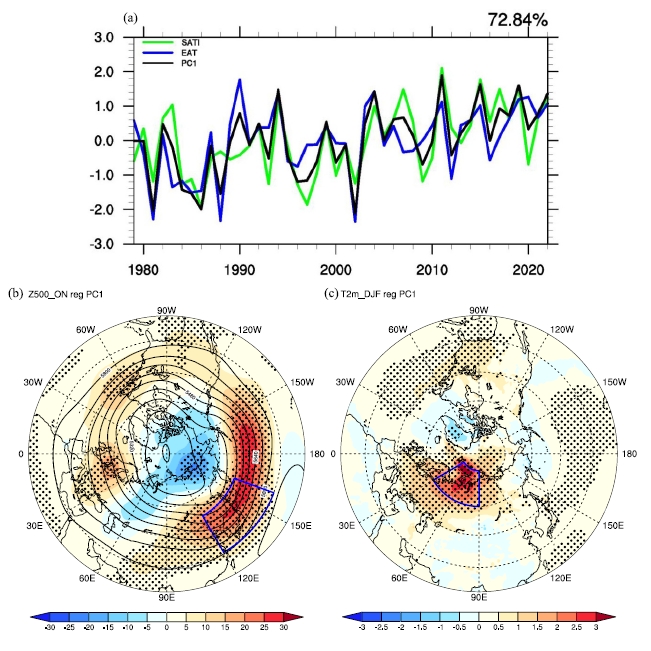

我系博士生段欣榮(第一作者)💆🏼♀️、武炳義教授(通訊作者)的最新研究發現🏛,秋季(10-11月)東亞大槽(EAT)的減弱對隨後冬季BKS的增暖具有顯著影響(圖1)。秋季EAT對冬季BKS區域1000-500hPa厚度的解釋方差為29.1%。當秋季EAT減弱時,BKS在冬季出現顯著變暖,同時伴隨水汽增加和海冰減少(圖2)🎙。此外🏄🏼♂️,這種滯後效應在其他季節也可能存在,比如冬季EAT對春季BKS增暖的影響,但由於季節特性,其他季節的滯後影響相對較弱🪿。

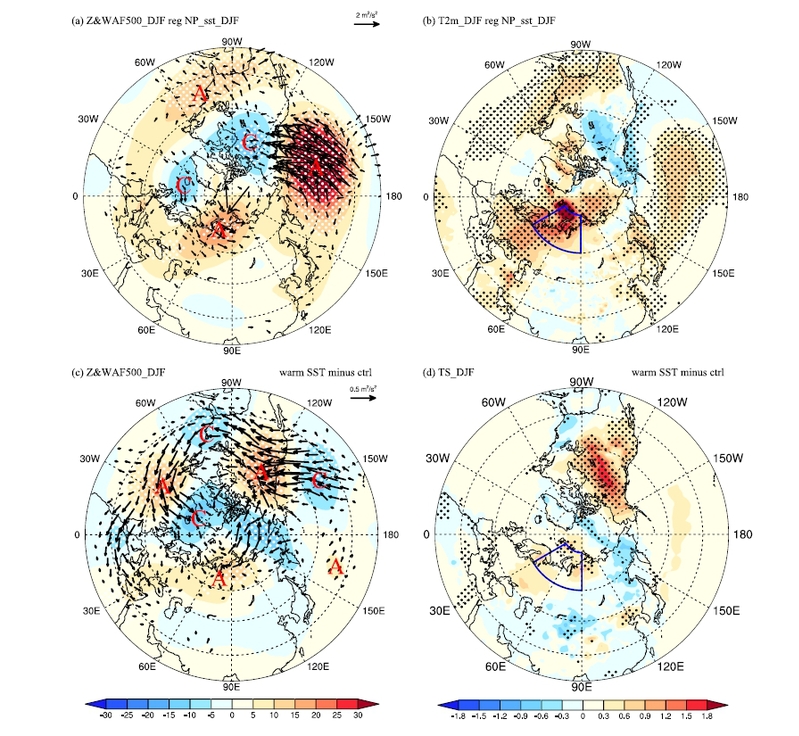

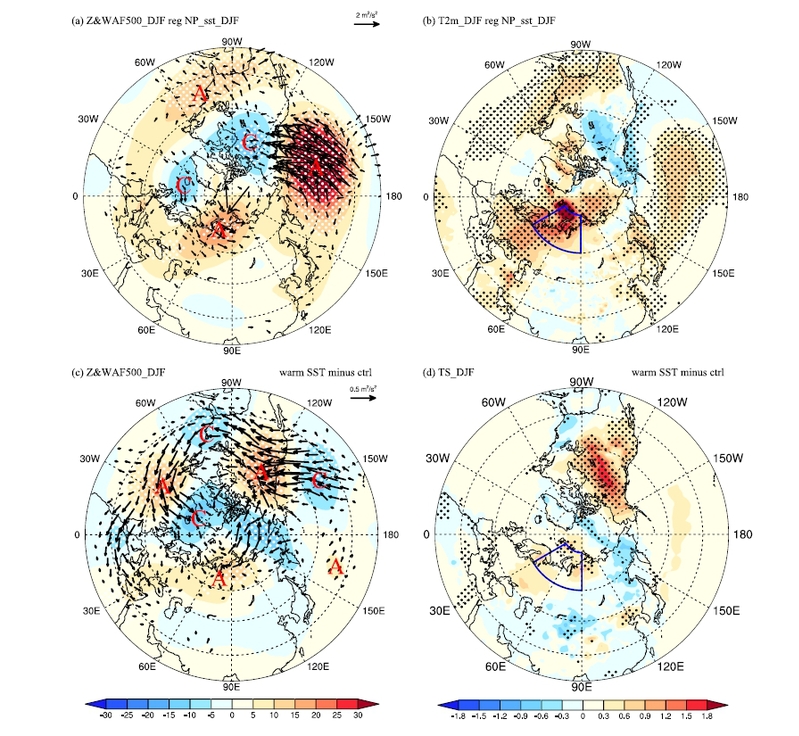

這一過程由EAT減弱對中緯度北太平洋的影響所驅動。具體地🚶♀️➡️,EAT減弱伴隨亞洲-北太平洋中緯度反氣旋異常👆🏻,導致冷空氣活動減弱以及更多的太陽輻射加熱海洋,從而促使海表溫度(SST)升高🧑🏻🍳,並持續至冬季(圖3)🍮。持續的暖SST異常激發冬季下遊的羅斯貝波列活動,形成一個類似北大西洋濤動正位相並伴隨烏拉爾地區高壓的環流模式🏊🏻♀️🫠,進一步導致BKS變暖(圖4a, b)。在CAM5數值模式中施加海溫強迫😺,大氣環流的響應結果也驗證了這一可能的物理機製(圖4c, d)🧑🍼。

本研究強調了中緯度環流在北極氣候變化中的重要作用,為揭示BKS冬季變暖的動力機製提供了新的見解,同時加深了我們對北極與中緯度相互作用的理解。相關研究於2025年3月發表在《Environmental Research Letters》。

論文信息👩🏻💻:Duan, X., & Wu, B. (2025). Possible influence of weakened autumn East Asian trough on winter Barents–Kara Seas warming. Environmental Research Letters, 20, 044040.

論文鏈接:https://doi.org/10.1088/1748-9326/adbfa8

圖1:秋季東亞大槽 (EAT) 和冬季BKS增暖的耦合模態. (a) 標準化秋季東亞大槽指數(EATI💁🏿♀️,藍線),冬季BKS表面氣溫指數(SATI🖲,綠線)以及 EATI 和SATI耦合模態的時間序列PC1 (黑線)🚊👩🏿🦳。(b-c) 秋季500hPa位勢高度(Z500) (陰影🔪,單位𓀆:gpm) 和冬季2m氣溫(T2m)(陰影,單位:K)對PC1的回歸場。(b)中的黑色實線代表Z500的氣候態。(b)和(c)中的藍色框線表示用於計算EATI和SATI的區域。打點為超過95%的置信水平的異常值。

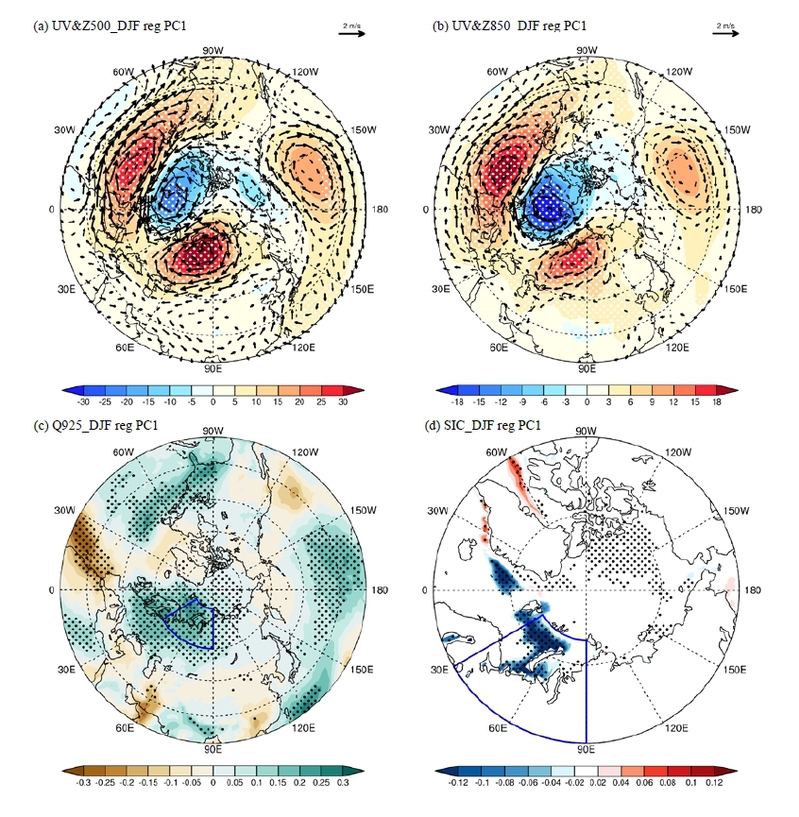

圖2🙆🏽♂️: (a) 500hPa 和(b)850hPa位勢高度(陰影👩👧,單位:gpm)和水平風場(箭頭,單位:m s-1),(c) 925hPa比濕(Q9256️⃣,陰影,單位🍉:g kg-1)和(d)海冰密集度(SIC🙎🏻♀️, 陰影,%)對PC1的回歸場😡。打點為超過95%的置信水平的異常值。

圖3: (a) 秋季850hPa位勢高度(陰影,單位🐻❄️:gpm)和水平風場(箭頭🤚🏻,單位:m s-1),(b) 地表凈輻射 (陰影,單位𓀏:W m-2), (c) 秋季和 (d) 冬季SST (單位:℃)▪️,(e) 秋季和 (f) 冬季湍流熱通量(感熱和潛熱)(陰影,單位🥑:W m-2) 對PC1的回歸場。(c-d)中的綠色框線(30°-50°N, 140°E-150°W)用來定義北太平洋海溫指數 (NP_sst)。打點為超過95%的置信水平的異常值👨🏼🏭。

圖4🏊🏿♀️: (a) 冬季500hPa位勢高度(陰影💁🏼🫸🏼,單位:gpm)和波活動通量 (WAF,箭頭,單位:m2 s-2), (b)2m氣溫(K)對冬季北太平洋海溫指數 (NP_sst_DJF)的回歸場👰🏽♀️。 (c-d)類似 (a-b)🙇,但為冬季北太平洋中緯度海溫強迫模擬的異常。(a) (c) 中的“A” 和 “C” 表示反氣旋和氣旋。(b)(d)中的藍色框線表示BKS區域。(a-b) 和 (c-d) 中的打點分別代表超過95%和90%的置信水平。